|

- 【青森県-津軽塗】 最北端の伝統漆器

- 津軽塗が産業として形を整えたのは、明治初頭で、藩政下に積み重ねられた、伝統技術を土台に産業化の糸口が開かれました。その後も多くの工人たちが創意工夫を凝らし、技術を磨き今日の津軽塗を築き上げてきました。装飾性にこだわった津軽塗のそれぞれの塗りのパターンを紹介します。»続きを読む

|

|

- 【岩手県-南部鉄器】 質実剛健・丈夫で長持ち

-

鉄瓶をつくるには、まず鉄瓶のデザインを考えることから始まり、次の説明のように実に数多くの工程を経て、最後に鉉を取り付けて完成するのです。»続きを読む

|

|

- 【岩手県 岩谷堂箪笥】 精密な紋様を鮮やかに 打ち出す飾り金具

-

木地→まず原木を製材します。あばれない(狂わない)ように「木枯らし」をおこないます(木枯らしとは材料と材料の間に桟をはさみ、風通しを良くしながら何年も自然乾燥させること)。»続きを読む

|

|

- 【岩手県-秀衡塗】 奥州藤原文化の香りを 伝える金色の菱紋

-

下地方法に最も堅牢と言われる本堅地下地を用いています。加飾は当地に伝わる時代椀である。

「秀衡椀」を模範にした、源氏雲に有職菱文様が描かれます。一見して金箔を用いた華美な意匠に見えますが、実際手にとってみると上塗り・加飾ともに光沢を抑えた仕上げをしているので、漆本来の美しい艶を味わうことができます。

»続きを読む

|

|

- 【岩手県-浄法寺塗】 良質ゆえのシンプルさ

-

トチ・ミズメザクラ・ケヤキ等の材料を用いて木地を作ります。途中で乾燥させ木地を仕上げ、生漆を塗って木固めします。これに地塗り・化粧錆などの工程を経て漆地下地を完成させます。これに「花塗」、又は「ろいろ塗」を施して完成させます。

»続きを読む

|

|

- 【秋田県-樺細工】 角館に伝わる技術

-

樺細工は大きく分けて3つの製品に分類できます。印籠や茶筒などに樹皮を巻いた型もの、何枚も重ね合わせて古くは帯止め、現在ではブローチやペンダントに加工するたたみもの、表張りした木地ものです。ヤマザクラの樹皮(樺)を薄く加工して鏝(コテ)で張りつけて、素材の特色を生かした作品が作り上げられます。

»続きを読む

|

|

- 【秋田県-川連漆器】 素朴で堅牢な実力派

-

文明の進歩が作りだした環境ホルモン問題が大きく取り上げられている。給食食器PC(ポリカーボネート)容器から溶けだす環境ホルモン。

自然に帰れ! 川連の職人は今、意欲に燃えている。次世代を担う子孫に、安全性の高い漆塗りの給食食器を…漆器産地であるからこそできるのかもしれない。

»続きを読む

|

|

- 【秋田県-大館曲げわっぱ】 優美な木目と杉の香り

-

(1)木地造りは、次の技術又は技法によること。(1-1)曲げに使用する板材は、スギの柾目板とし、仕上げ削りをすること。(1-2)「はぎ取り」をする場合は、かんなを用いてすること。(1-3)「煮沸」をした後、手作業による「曲げ」をすること。

「つま取り」をする場合は、小刀を用いてすること。 (1-4)「樺縫い」をする場合は、「目通し錐」を用いてすること。(1-5)ふた、底板、取手、脚又は注ぎ口がある場合は、それぞれ、かんな、小刀又はのみを用いて成形すること。

»続きを読む

|

|

- 【秋田県-秋田杉桶樽】こだわりの秋田杉

-

丸太から柾目板、板目板、の榑(短冊状の小幅の板)を作り、榑に外銑、内銑をかけて外形を整えます。輪状に榑立てしたものに、たがをかけ、底や蓋をつけ、木地をみがいて、合成樹脂塗料、柿渋などで仕上げます。製造工程は6工程に大別されます。»続きを読む

|

|

- 【宮城県-宮城伝統こけし】 東北だけの、こけし文化

-

(1)原木の乾燥(木の皮をむいて6ケ月~1年間自然乾燥させる)(2)玉切り(寸法に合わせて原木を切る) (3)木取り(木の余分な部分を切り取る)(4)荒挽き、頭挽き、胴挽き(ろくろを回転させて頭の部分、胴の部分を鉋で削る)

(5)磨き(サンドペーパー、とくさなどで磨く) (6)さし込み、はめ込み(胴や頭をたたき込む)(7)描彩(顔や胴の絵柄を描く) (8)仕上げ(仕上げにロウをひく)

»続きを読む

|

|

- 【宮城県-雄勝硯】 鄙の華人政宗公も愛用

- 雄勝硯は、応永の昔より銘硯として称賛され、以来600年の歴史と伝統を誇っています。昔ながらの手作りの製法により、硯工人の腕ひとつ、呼吸ひとつで、たんねんに彫上げています。採石→露天堀により重機等を使い原石を採石します。

切断→選別された良質の原石を制作する硯の大きさ・厚さ・形を考えて切断します。 »続きを読む

|

|

- 【宮城県-鳴子漆器】 木目を生かす塗の技法

- 製造工程は、木地造り、下地造り、塗漆、加飾の4工程に大別されます。木地造りには焼き物、角物、曲げ物の3種類があり、漆本下地、さび下地、渋下地等により下地造りを施し、中塗をした後、花塗、ろいろ塗を行います。また、蒔絵による加飾をする場合もあります。

»続きを読む

|

|

- 【宮城県-仙台箪笥】 荘厳で豪華、伊達なインテリア

- 材料は天然のものを使用しおり、欅・栗・杉・桐の無垢材、塗装は漆、金具は鉄、鉄の防錆着色も絹や毛などの動物性たんばく質・漆を用いる。手工芸製品であり、道具も職人が自製している。

塗装、金具は、・・。

»続きを読む

|

|

- 【山形県-山形鋳物】 茶の湯釜といえば

-

(1)型ひき(2)注 湯(3) ばらし(4) 仕上げ(5) 着 色»続きを読む

|

|

- 【山形県-置賜紬】 城下町米沢の絹織物

-

山形県米沢市、長井市、白鷹町の3地区で伝統的織物を生産していますが、それぞれの地域で製造方法が異なります。地域別の伝統的工芸品は次のとおりです。草木染は米沢市、緯総絣・併用絣は長井市、米琉板締小絣・白鷹板締小絣は白鷹町で生産されています。

»続きを読む

|

|

- 【山形県-山形仏壇】 分業がもたらす匠の粋 荘厳さ漂う伝統の金仏壇

-

山形仏壇は7工程に分業化されており、最初に木地、宮殿をつくり、その寸法に合わせて彫刻、金具を作ります。仮組みした後、漆塗装を施し、蒔絵、金箔押しをして金具を取り付けて仕組みます。 »続きを読む

|

|

- 【山形県-天童将棋駒】 木目と木肌そして 駒文字の美しさ

-

天童将棋駒に百五十年という時間に培われた知識と、そこから継承され、さらに鍛えられた技術が製作工程の中にいくつも生かされてます。本物が生み出す質感をお確かめください。 »続きを読む

|

|

- 【山形県-羽越しな布】 手技がつむぎだす ざっくりとした樹皮の布

-

しな布ができるまでには大変な時間と手間がかかります。本来は二十以上の工程を踏んで布になるのですが、季節ごとの工程を紹介します。»続きを読む

|

|

- 【福島県-会津塗】 絢爛たる多彩な加飾

-

板木地職人からの一言 板木地の職人を『惣輪師』と言います。カンナやノコギリで板物(重箱・文庫など)を作る職人のことです。惣輪師の伝統は、全国でも会津が一番古いといわれています。板物木地の素材は、ホウ・キリ・ケヤキなどです。

»続きを読む

|

|

- 【福島県-大堀相馬焼】 釉の中に駆ける神馬

-

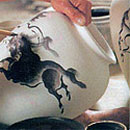

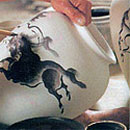

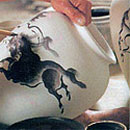

この地区に窯業が発展した大きな原因として考えられることは、元禄の初めに「美森陶土」という良質の陶土が発見され、幾多の困難を克服しながら昭和の中期迄手作業による採掘作業が続けられ、窯元に供給してきたことです。

大堀相馬焼の大きな特徴とされる青磁釉の原料「砥山石」が発見され、青磁を初め、伝統釉薬として多彩に活用されてきました。»続きを読む

|

|

- 【福島県-会津本郷焼】 東北最古の白磁器と 陶器・磁器二つの顔

-

伊兵衛とは 会津本郷焼の明治時代の大隆盛期の基盤を構築したのは、本郷が生んだ名工「佐藤伊兵衛」その人である。伊兵衛は、全国の陶業地が渇望していた白磁創生という偉業を成し遂げ、進んで多くの後継者を育て上げ、欧米に輸出するまでの大陶業地を現出したのである。しかも、会津本郷焼の土瓶・急須は大好評を博し、国内の需要に応じきれなかったといわれている。

»続きを読む

|

|

- 【福島県-奥会津編み組細工】雪国だからこそ継承されてきた素朴な手編み

-

ヒロロ細工(1)材料採取(2)根ほぐし(3)乾燥(4)縄綯い(5)底編み(技法:矢羽根編(やばねあみ)、棚編(たなあみ))(6)立ち上げ編み(技法:矢羽根編(やばねあみ)、棚編(たなあみ))(7)縁編み・縁どめ

紐付け»続きを読む

|

|

- 【福島県―奥会津昭和からむし織】大切に伝えられてきた大切な糸、大切な技術

- 昭和村で栽培されたからむし(苧麻)を伝統的な方法で引き、丁寧に績まれた糸を、地機で丁寧に織ります。

»続きを読む

|