「もう一度、いい会社に」この言葉が事業再生の原動力に

2003年1月、当時常務だった私は父に代わり社長に就任しました。それが事業再生のサポートをしてくださる商工中金が示さ

れた条件の一つだったからです。

当社が経営危機を迎える前、売上のピークは1997年の440億円で、経済情勢に変化はあったものの、順調に事業を行っていました。しかし、公共事業の減少やバブル崩壊の影響が都市部より遅れて到達したことなどによって、1999年には売上が大きく減少。当時、私は生活用品メーカーに勤務していましたが、会社の窮状を見て、急きょ山形に戻ることにしたのです。その2年後には、頼りにしていたメインバンクが破綻した影響もあり、経営はますます窮地に追い込まれました。複数の地方銀行が協調融資という形でメインバンクの肩代わりをしてくれましたが、それでも業績は下がり続け、負債額は売上高とほぼ同額にまで膨れ上がりました。

これ以上負債を増やさぬようにと、私が行ったのは、最初の赴任地である茨城県の水戸工場を閉鎖することでした。希望退職

者を募ると言いつつも、実際は55歳以上の方に退職をお願いしたのです。ともに仕事をしてきた従業員の方々に、工場を閉めなければならないと伝えたときのことは、今も忘れられません。非難されることを覚悟していましたが、皆さんは当時常務であった私に「常務がしっかり立て直して、もう一度、いい会社にしてほしい」と言ってくれたのです。その温かさに涙が出ました。この先、決してこのような経験をしてはならないし、させてはならない。身を引いてくれた方々が残したこの言葉は事業再生の原動力となり、今も私を支えています。

トップが代わることで決断を下しやすくなる側面も

水戸工場を含む複数工場を閉鎖したことで、何とかなるのではないかとも思いましたが、一度下り坂のスピードに乗ってしまったものを止めるには、相当な労力と耐力が必要で、2002年には民事再生を考えるまで追い込まれました。しかし、この申請にストップをかけたのが、商工中金の融資本部長だった方です。創業者である祖父が、1976年の酒田大火からの復興、そして商工中金の酒田支店開設に尽力したことに恩義を感じてくださり、トップを交代すること、今後も地域を支える企業であり続けることを条件に、事業再生のサポートを申し出てくれました。その後は、ともに経営改善計画(3カ年計画)を策定し、一つひとつ実践していきました。本業回帰を軸に不採算事業を処理し、製造原価の低減や遊休不動産を売却。経営のスリム化によって2010年には売上高が150億円まで落ちましたが、その後は震災復興の特需や社員の頑張りで、順調に回復することができました。一途に会社の成長を考え、強い思い入れをもって新規事業などにチャレンジし続けてきた父にとっては、私が行ったような徹底した合理化、ドライな決断はできなかったのではないかと思います。

出血を伴う大手術に臨むには必ず「輸血」が必要になる

企業再生には、必ず負の状況から脱却するための資金が必要になりますが、大きい負債を抱えた企業に融資をする金融機 関はありません。しかし、病気やケガの回復を目指して手術を受けるときには、輸血=融資が必要です。生きたいと望む患者は企 業であり、その望みを叶えるために執刀するのが金融機関や支援機関ではないかと思います。私たちは今回の危機を乗り切る ために、医師にあたる商工中金に経営状況を打ち明け、会社の未来の姿を打ち出したことで、それに必要な資金や人材を提供し てもらうという大手術を受けることができました。融資する側の立場になれば、相当のリスクを覚悟されたと思うのですが、危機を乗り越えられる企業であるかどうかをしっかり判断してくれる金融機関との関係を日頃から築いておくことが、非常に大切であると痛感しました。

今回の経営危機を経験したことで、「本業回帰」に方向転換し、注力すべきものを見定めたことで、会社の軸をより強くすることができたのではないかと思っています。もし、私が経営危機への備えを考えている経営者に何かお話をすることがあるとすれ

ば、会社の売却も含めて、事業あるいは従業員の方を引き継いでもらえる会社を見つけることも有効ではないかということです。

会社が育ててきた人材や技術が、新しいフィールドで輝くことができれば、従業員にとっても、地域にとっても、大変意味のあることだと思います。

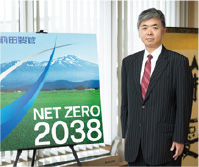

経営の危機を乗り越えた現在の課題としては、インボイス制度が施行されたことによって生じる課題の解決や、いわゆる「2024年問題」への対応、そして環境問題への取り組み、この3つがポイントになると思っています。特に環境問題に関しては、全国の主要コンクリートメーカー50社が提供する脱炭素経営のプラットフォーム「aNET ZEROイニシアティブ」に参画し、セメント由来のCO₂削減に向けて、脱炭素の加速化に努めます。2038年の創業110周年までに、カーボンニュートラルの実現を目指してまいります。

今後のVISION

地域への恩返しになるような未来につながる活動に注力

これまで自社の事業再生はもちろんですが、同時に業界全体で力を合わせて、東日本大震災からの復興に取り組んでまいりました。次に着手すべきは、業界の再編であると考えています。5年後、10年後、そしてもっと先の未来にまで、安全に安心して暮らせる地域を残すことが私たちの使命です。他社との連携の中でどのような地域をつくっていくのか、しっかりとしたビジョンをもち、それに賛同する企業とともに生産拠点の集約をはじめ、協働できる事業を進めてまいりたいと思っています。このことが業界の脱炭素の加速化にもつながり、持続可能な社会の実現に寄与するものと思っています。

フェニックスのポイント

●事業の選択・集中を進めるため、先代がチャレンジしてきた成長可能性がある事業を含めて、撤退の意思決定。

●人材派遣を含めた金融機関と一体での経営改善計画の実行。そのための経営状況の開示と信頼関係の構築。

●事業再生により本業に回帰し、会社として注力すべき軸を見定めたことで、その後、企業が成長に向かっていくためのコアに。