-再挑戦の価値が認められる社会を、東北から-

-再挑戦の価値が認められる社会を、東北から-

東北経済産業局

― 本日は、『再チャレンジ起業家ガイドブック』や『関西Reborn起業家応援特設サイト』など、様々な再チャレンジ支援に取り組まれている近畿経済産業局 創業・経営支援課の増井様にお話を伺います。まず、再チャレンジ支援に関して、貴局の具体的な取組について教えてください。

増井 氏

まずは取組の背景をご説明します。

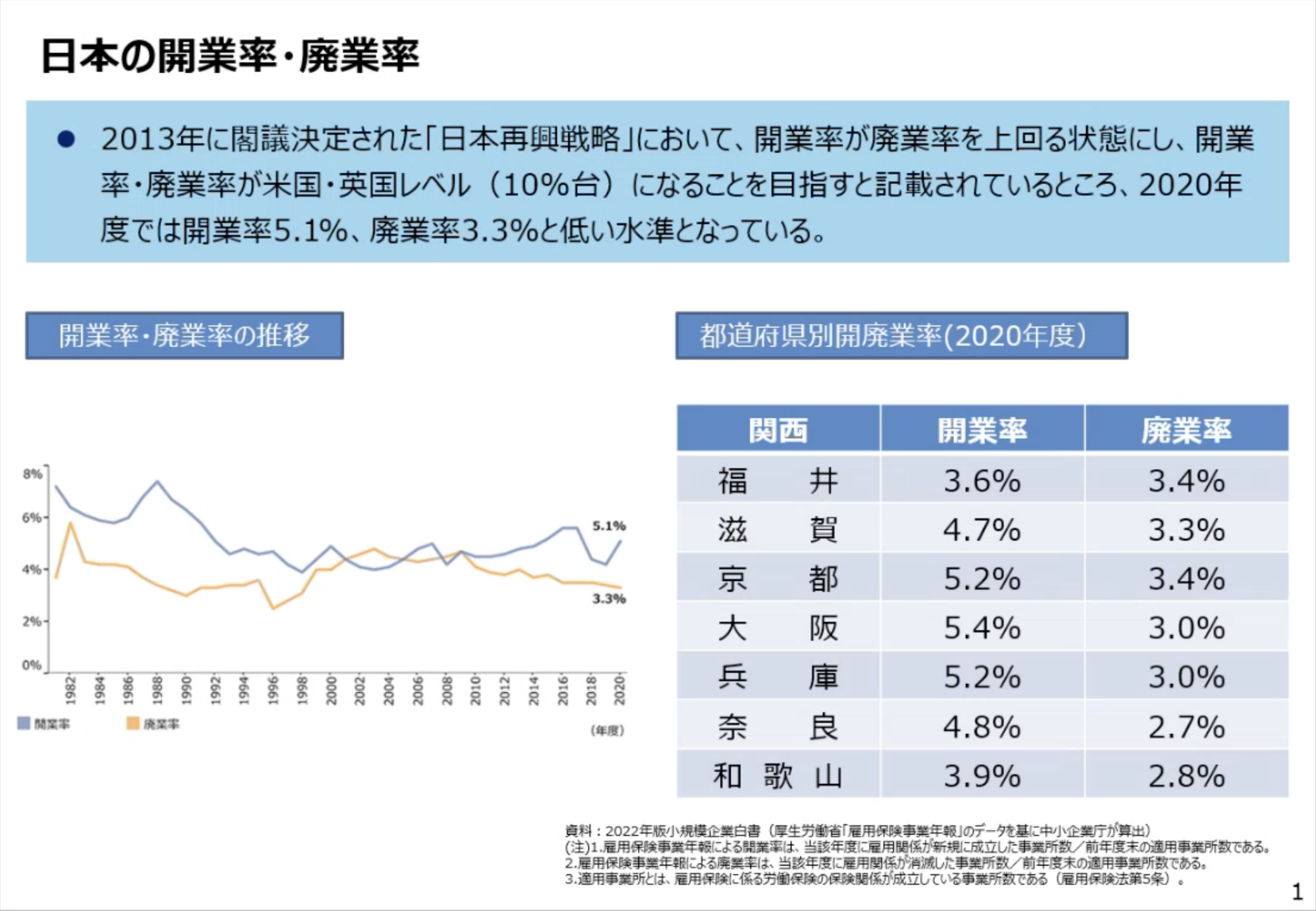

私が所属する創業・経営支援課は、創業の促進をミッションの1つとして掲げています。これまでに様々な創業支援を実施してきましたが、日本の開業率・廃業率の現状は、2020年時点で開業率が5.1%、廃業率が3.3%と、関西に限らず全国的に低い水準になっています。2013年に閣議決定された「日本再興戦略」において、開業率が廃業率を上回る状態を維持しつつ、米国・英国並の10%台を目指すこととしており、現状値と目標値で大きな差があることに課題を感じていました。

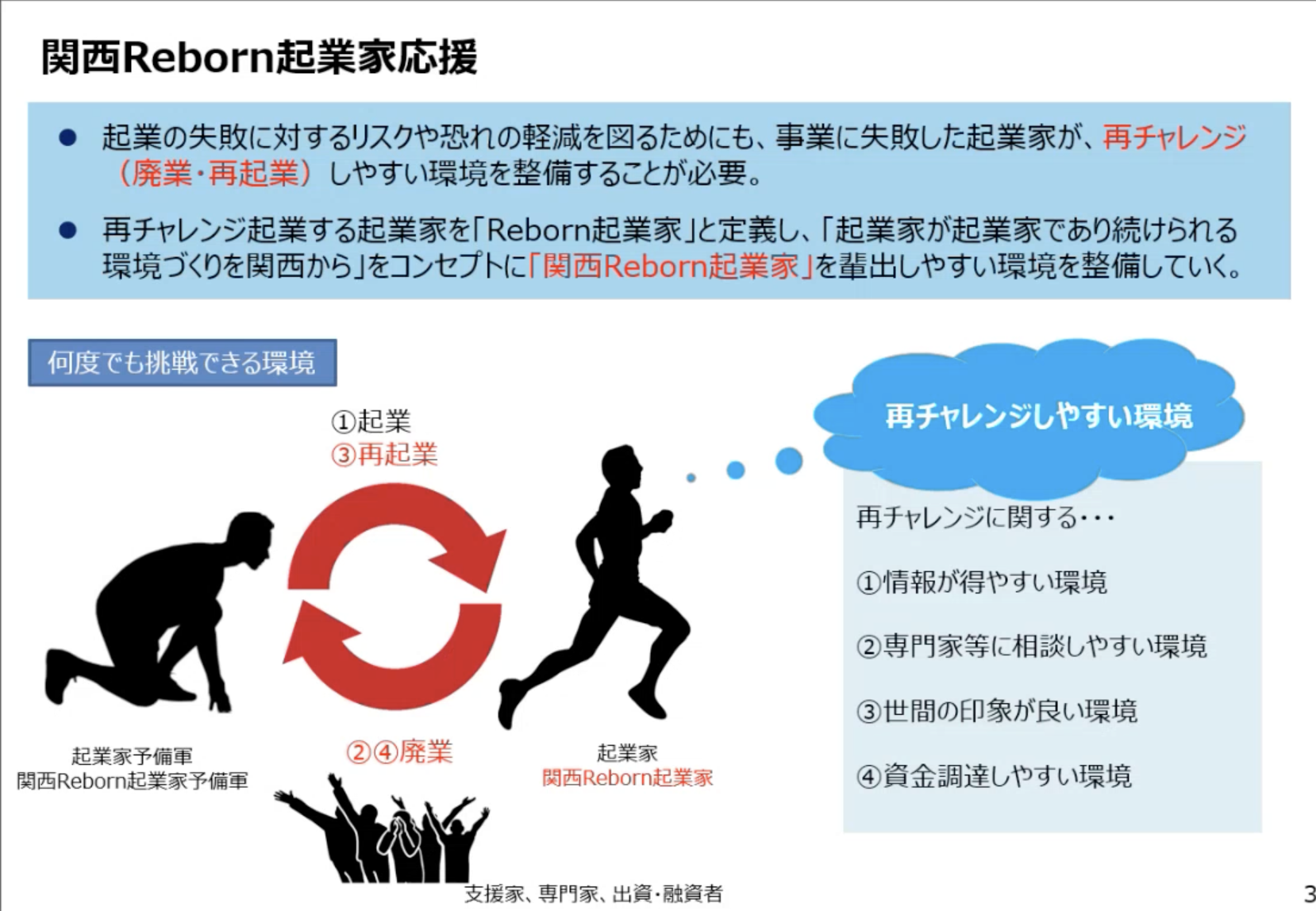

そのようなときに着目したのが、当局が2019年に実施した学生・若者向けの起業に関する実態調査でした。本調査によると、起業の阻害要因として「資金調達」に次いで、「失敗したときのリスクが大きい」という回答が多い結果となっていました。これは失敗を恐れて起業をためらっている若者が一定数いるということを表しており、失敗に対するリスクや恐れの軽減を図ることが起業の促進に繋がるのではと考えました。そこで、これまでの起業しやすい環境作りに加え、失敗しても再チャレンジしやすい環境作りを行うこととし、『関西Reborn起業家応援』の取組を2020年に開始しました。本取組では、失敗を経験した後に再チャレンジする起業家を「Reborn起業家」と定義し、「起業家が起業家であり続けられる環境づくりを関西から」をコンセプトに、まず関西の地からReborn起業家が活躍しやすい環境を整備していくことを目指しています。

まず、再チャレンジしやすい環境とはどのような状況かを検討した結果、「①情報が得やすい環境②専門家等に相談しやすい環境③世間が起業家を応援する環境④資金調達しやすい環境」の4項目に整理することとしました。

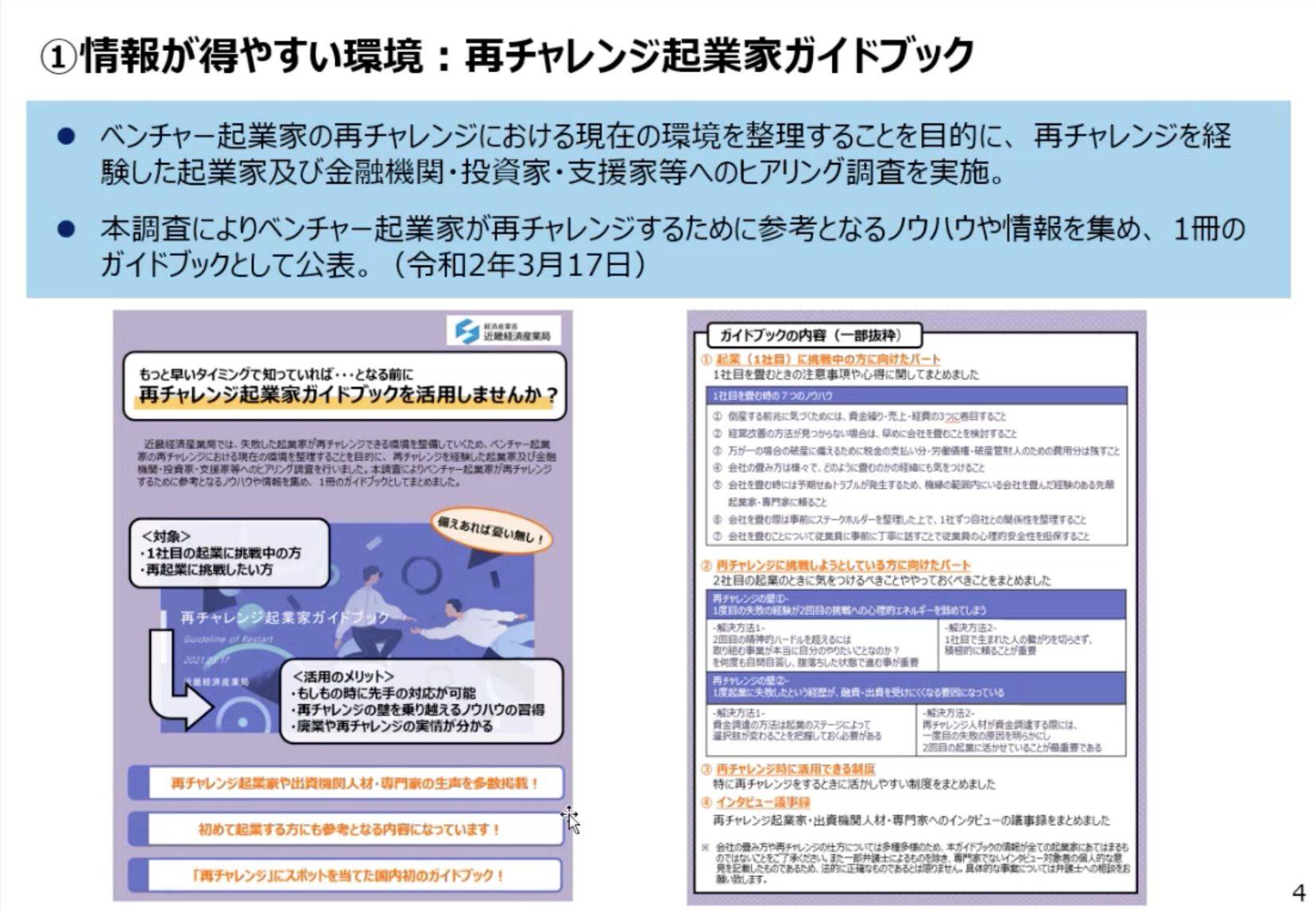

これら4項目は、①→④の順に難易度が上がると思っていたので、まず「①情報を得やすい環境づくり」として、『再チャレンジ起業家ガイドブック』を令和3年3月に発行しました。当時(令和3年頃)は「起業に関するノウハウ」はたくさんありましたが、「廃業に関するノウハウ」はほとんど出ていませんでした。廃業というのは後ろ向きに思われがちな話にもなるので難しいところではあるのですが、何か少しでもいいから、皆様のお役に立てる情報が出せないかということで、廃業と再起業にフォーカスしたガイドブックを出したというのが、『関西Reborn起業家応援』として最初に取り組んだことです。このガイドブックでは、再起業しやすい事業のたたみ方のポイントや、実際に再チャレンジされた方のお話をベースに皆様のお役に立ちそうな情報をまとめています。

「②専門家に相談しやすい環境」については、ガイドブックを作成した翌年度に「関西Reborn起業家応援セミナー」を開催し、実際に廃業して再起業された方に経験談をお話しいただいたり、専門家に再チャレンジに関係する制度の紹介などを行いました。

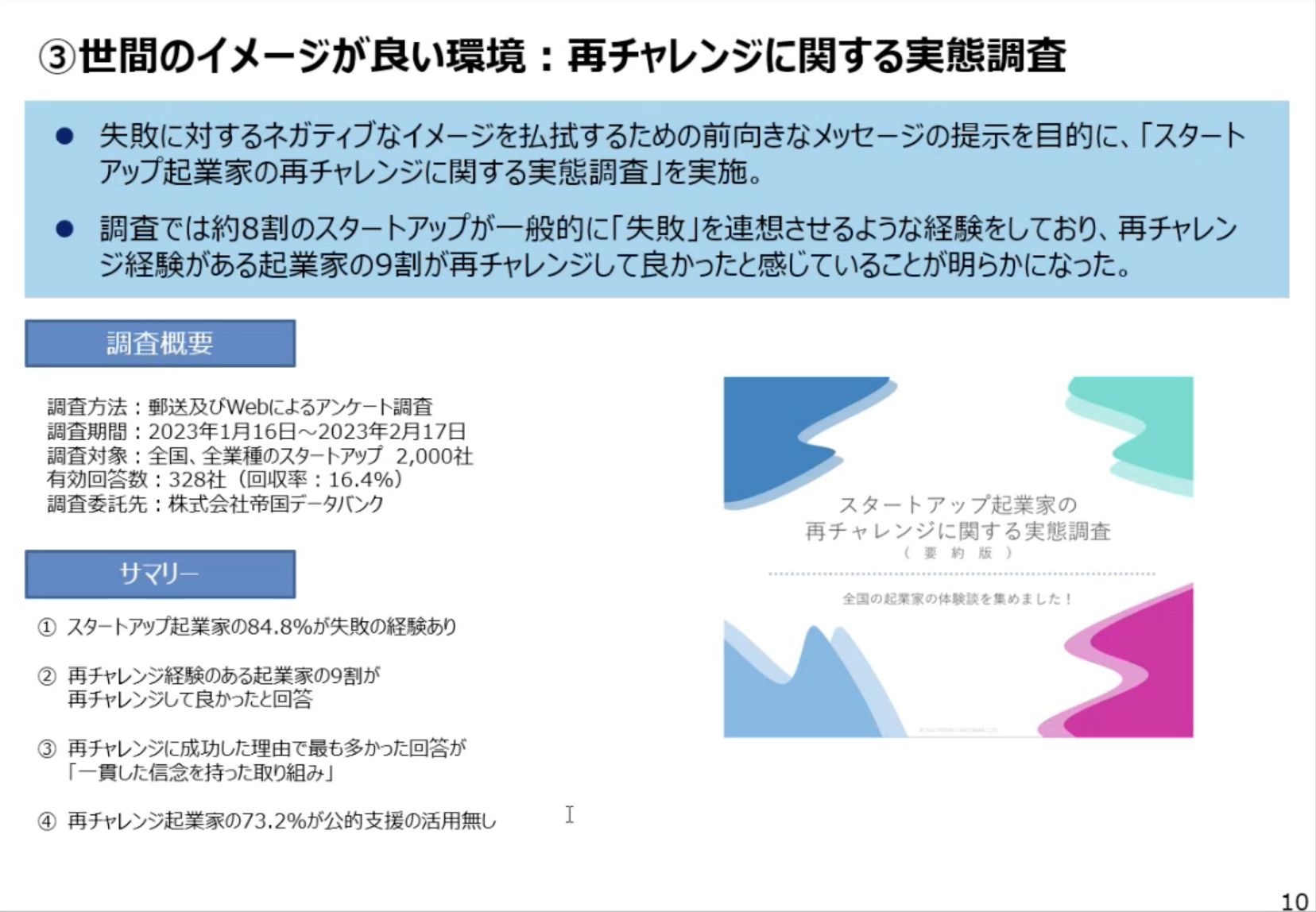

さらに昨年度からは「③世間が起業家を応援する環境」の整備を開始しています。失敗に対するネガティブなイメージを払拭するための前向きなメッセージを発信しようと、「スタートアップ起業家の再チャレンジに関する実態調査」を実施しました。今ご活躍されている起業家の方も、1度や2度は失敗しており、失敗してもそれを乗り越えて頑張っていらっしゃるという、前向きなメッセージを出そう、と。これをPRするための特設サイトを制作し、そこで発信をしています。

この調査は全国、全業種のスタートアップ約2,000社を調査対象とし、その内300社ほどにご回答いただきました。その結果、スタートアップ起業家の84%が失敗の経験があることや、再チャレンジ経験のある起業家の内90%が「再チャレンジしてよかった」と感じていることなどが明らかになりました。「失敗」というとどうしても後ろ向きなイメージをもたれてしまいがちですが、今ご活躍されている方の多くがその経験があったからこそ成功できたと思われているということです。ですので、あまり失敗をネガティブに捉えすぎず、その経験をバネにしてステップアップしていこうというメッセージを出したかったんです。

例えば、開・廃業率の高いアメリカには、ケンタッキーフライドチキンの創業者であるカーネル・サンダースや、ディズニー創立者のウォルト・ディズニーなど、倒産や破産を経験して這い上がり、有名になった方がいらっしゃいますよね。海外では、2度目、3度目のチャレンジをした人の評価が高い傾向にあるので、日本もそういった環境になればという気持ちで環境づくりを行っています。

― 再チャレンジを経験された方の約9割が「再チャレンジしてよかった」と回答がありますが、そのように感じておられる経営者が多い理由はどこにあるとお考えでしょうか?

増井 氏

再チャレンジされた方の多くは、周囲の人々に迷惑をかけたと思われているのかもしれません。ただ、それでも再チャレンジしてよかったという方が多いのが印象です。起業家というのは、社会を良くしたいという強い信念・芯をお持ちの方が多いので、それを実現するためにもう一度チャレンジするということに対しては、それほどネガティブに感じていないのかなと思います。直接お訊きしたわけではないので、確実な答えは出せませんが、ヒアリングなどをしていると、そうなのではないかと感じますね。

― 回答数のうち「73.2%の再チャレンジ起業家が公的支援の活用無し」というのは、他に支援があったのか、それとも自力で情報収集された方が多かったのか、その辺りはいかがでしょうか?

増井 氏

このデータからは、再チャレンジに特化した支援制度がほとんど無いということが課題だと考えています。活用された方のほうが割合としては少ないですが、活用された方が具体的にどんな支援策を使われたのかというと、多かったのが『小規模事業者持続化補助金』でした。他に『特定創業支援等事業』や『経営者保証ガイドライン』を使われた方もいらっしゃいました。いずれにしても活用割合は少ないので、再チャレンジ支援制度の整備は大きな課題であると認識しています。

― 支援事業に対する組織内での連携や取り組み方、あるいはベンチャー支援の柱として立ち上げるまでのプロセスを教えてください。

増井 氏

まず、事業を計画した私が2020年4月に創業・経営支援課に配属されたのが始まりです。1年間の民間企業派遣を経て戻ってきた2020年4月というのは、ちょうど新型コロナウイルスが流行りだして、様々な業界で影響が出始めていた時期でもありました。そういった状況の中で、廃業や倒産を防ぐために、国の政策がいくつか出されていまして、配属後はそれらの政策をベンチャー企業向けに独自のチラシを作成して情報発信していました。もちろん廃業・倒産を防ぐ政策は大切です。しかし同時に、どうしても廃業・倒産しなくてはならない状況になった場合にどうすればよいのか、その解決策が見つけられずにいました。また仮に廃業支援をしようとしたとして、それは配属された「創業・経営支援課」のミッションとは少し方向性が異なります。問題意識はあるけれど、それを具体的な支援策として企画することは難しい状況だったんですね。

そこで考えたのが、所属する課のキーワードである「創業」という観点からこの問題を関連付けることでした。冒頭のご説明に結びつくのですが、開・廃業率という数値を考えなければならないことと、(起業家が)失敗のリスクを強く感じているというところ。この2点を問題として挙げて整備することで、最終的には創業・経営支援課のミッションである「創業」に繋がるのではないか、という見せ方で企画書を作成していきました。その企画書を上司に見せて、即決してもらい、今に至っています。

― ガイドブックに対する反響は何かありましたか?

増井 氏

局として、再チャレンジ起業家を応援するという旗を立てたことに対しては、良い反応をいただけたのかなと思っています。当時はSNSでスタートアップ起業家の方から好意的な発信やコメントをしていただいていたので。まさにそのガイドブックをきっかけに繋がることができた経営者もいらっしゃいますしね。

あと、創業や経営に関するノウハウ情報を発信するサイトに取り上げていただいたり、「お話を聞きたい」と言って機会をいただいたり、「面白い取組だよね」と言っていただけることがあったりするので、好意的な反響は感じているところです。

― 再チャレンジ支援に対する想いをお聞かせください。

増井 氏

廃業に関する支援策が無いということが入口でスタートしているのですが、支援を進めていくと、そもそも起業を躊躇されている方が多い、やりたいのにやれない環境がある、など問題が多いことが分かってきました。

我々の課(創業・経営支援課)はベンチャーやスタートアップの創業支援を行っていますが、リスクが高いビジネスを勧めて創業支援だけを行うことには、無責任さや違和感を覚えています。私は子供時代に柔道場に通っていましたが、投げ方だけでなく受け身の方法を学びました。起業に関しても同じく、起業支援と廃業支援というのはセットで行うべきなのではないでしょうか。

「起業家が起業家であり続けられる環境づくりを関西から」をコンセプトに事業を行っているので、何度だってやり直せるし、やりたいと思ったことにはどんどん挑戦していける環境を作っていきたいですね。

― 地方から再チャレンジ機運を高めるためにできることがあればお教えください。

増井 氏

まず各支援機関との連携ですが、再チャレンジに関わる何かに取り組みたいという場合には、ぜひご協力させていただきたいと考えています。これまでの支援で得た情報もありますので、そういったものを共有して進めたいですね。

― 『関西Reborn起業家応援』を通してさらに取組を強化すべき部分、新たに着手することなど、もしお考えがありましたらお教えください。

増井 氏

取組を強化すべき部分は、やはり開設した特設サイトの充実でしょうか。Reborn起業家をもっと掲載してインタビュー記事を充実させたいと思っています。他には、活用可能な支援制度の紹介などもどんどん実施できればと考えています。

― 本日は貴重なお話をありがとうございました。

東北経済産業局 産業部 中小企業課

〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1

TEL: 022-221-4922

MAIL:bzl-tohoku-shokei@meti.go.jp