-再挑戦の価値が認められる社会を、東北から-

-再挑戦の価値が認められる社会を、東北から-

〇ファシリテーター

ココホレジャパン株式会社 浅井克俊 氏(以下、「浅井 氏」)

〇登壇者

三重県名張市 商工経済室 蒲田恵美 氏(以下、「蒲田 氏」)

東北経済産業局 中小企業課 上神田夏子(以下、「上神田」)

浅井 氏

トークセッションのファシリテーターを務めます、ココホレジャパンの浅井(あさい)と申します。我々は「ニホン継業バンク(以下、「継業バンク」という)」というプラットフォームを提供しており「『惜しまれながら廃業』のないまちへ。自治体職員向け事業承継支援ハンドブック(以下、「ハンドブック」という)」には、我々が取り組んできたノウハウを活用して制作に携わりました。私は岡山県で継業バンクの提供元であるココホレジャパン株式会社を経営しており、2020年から継業バンクを開始しています。M&Aの対象にもならないような、小規模事業者の承継機会を作りたいという想いでサービス提供を行っている次第です。

少子高齢化、都市への人口集中によって地域の担い手が不足していて、自助的な承継が難しくなっているというのが事業承継課題の現状です。我々が取り組む継業バンクは、いわば「事業承継版空き家バンク」。現状を解決するためには、自治体が主体となって取り組む「公助」のような承継機会を作ることが重要なのではないかという仮説のもとで、当サービスを展開しています。

我々はこの継業バンクというソリューションを各自治体へ提供し、市町村ごとに継業バンクを開設していただいています。

蒲田 氏

三重県名張市商工経済部の蒲田(かばた)と申します。名張市は人口が約7万5,000人で、関西のベッドタウンとして発達してきた場所であり、元々ある農村集落と成熟した住宅地が共存しています。40年ほど前には人口増加率が1位だったこともあるのですが、今は他の自治体と同様に毎年2、300人の若者が転出超過してしまう地域でもあります。

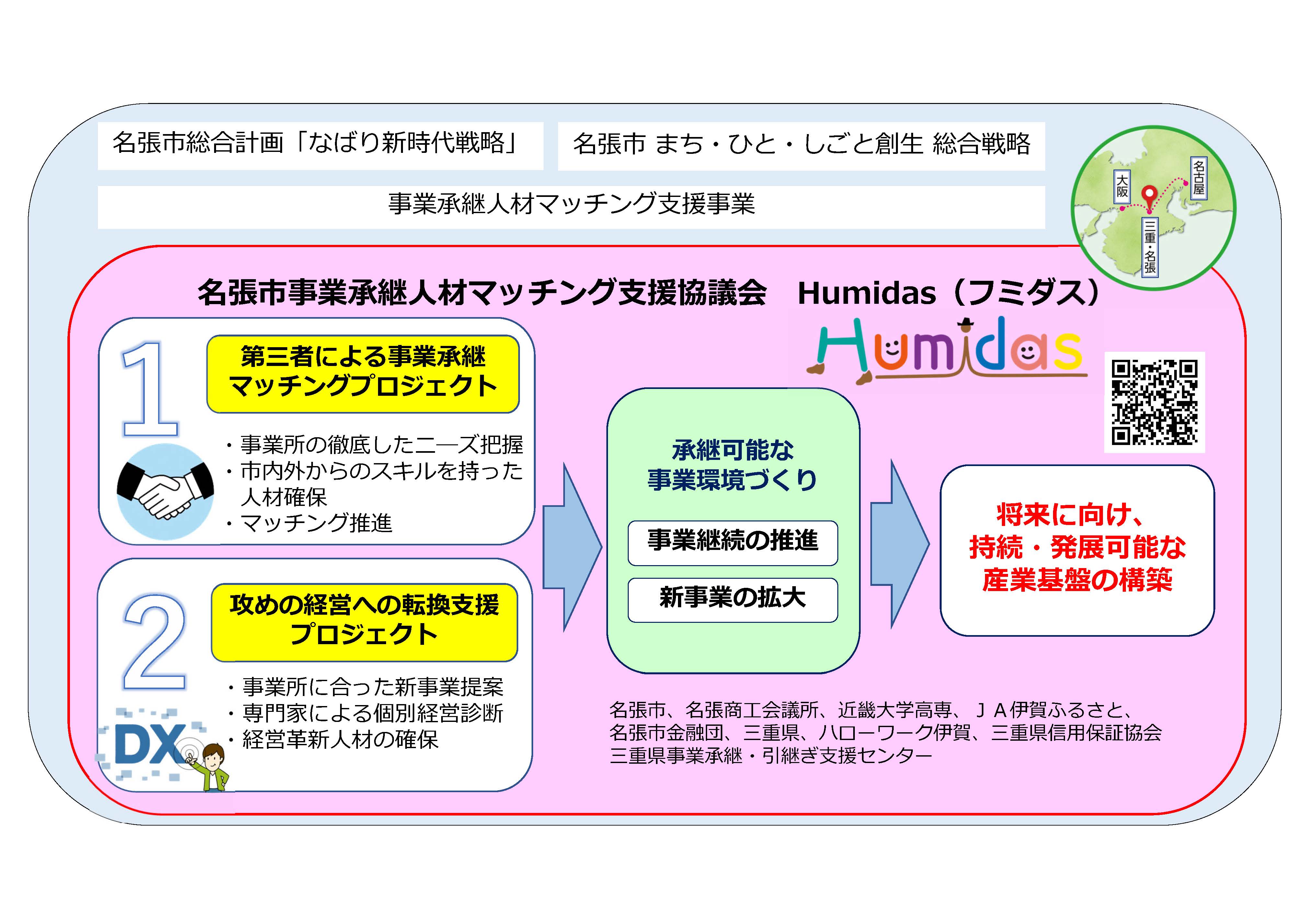

このような状況下で「名張市事業承継人材マッチング支援協議会(通称:Humidas(フミダス))(以下、「フミダス」という。)」という協議会を立ち上げました。これは、国の地方創生推進交付金を活用して3カ年事業で実施しているものです。参画団体は、本市のほか、三重県、商工会議所やJA、地元の金融団や金融機関、信用保証協会や事業承継・引継ぎ支援センターにご加入いただき、計9団体となっています。

行っている事業は大きく2つあり、1つは「第三者による事業承継のマッチングプロジェクト」で、事業を継ぎたい人を外から探す取組。もう1つは「攻めの経営への転換支援プロジェクト」で、事業承継を行う上で必須となる経営力を向上させ、積極的に事業承継ができるような環境を目指しています。

上神田

東北経済産業局中小企業課の上神田(かみかんだ)と申します。東北経済産業局では、はじめて事業承継支援担当になった担当者に向けて、自治体が事業承継支援をおこなう意義、担当者としての心構え、全国の先進事例を紹介すべく、本日のトークセッションのテーマでもある本ハンドブックを令和4年度に作成しました。

蒲田 氏

今回は、このハンドブックをベースにお話していきます。

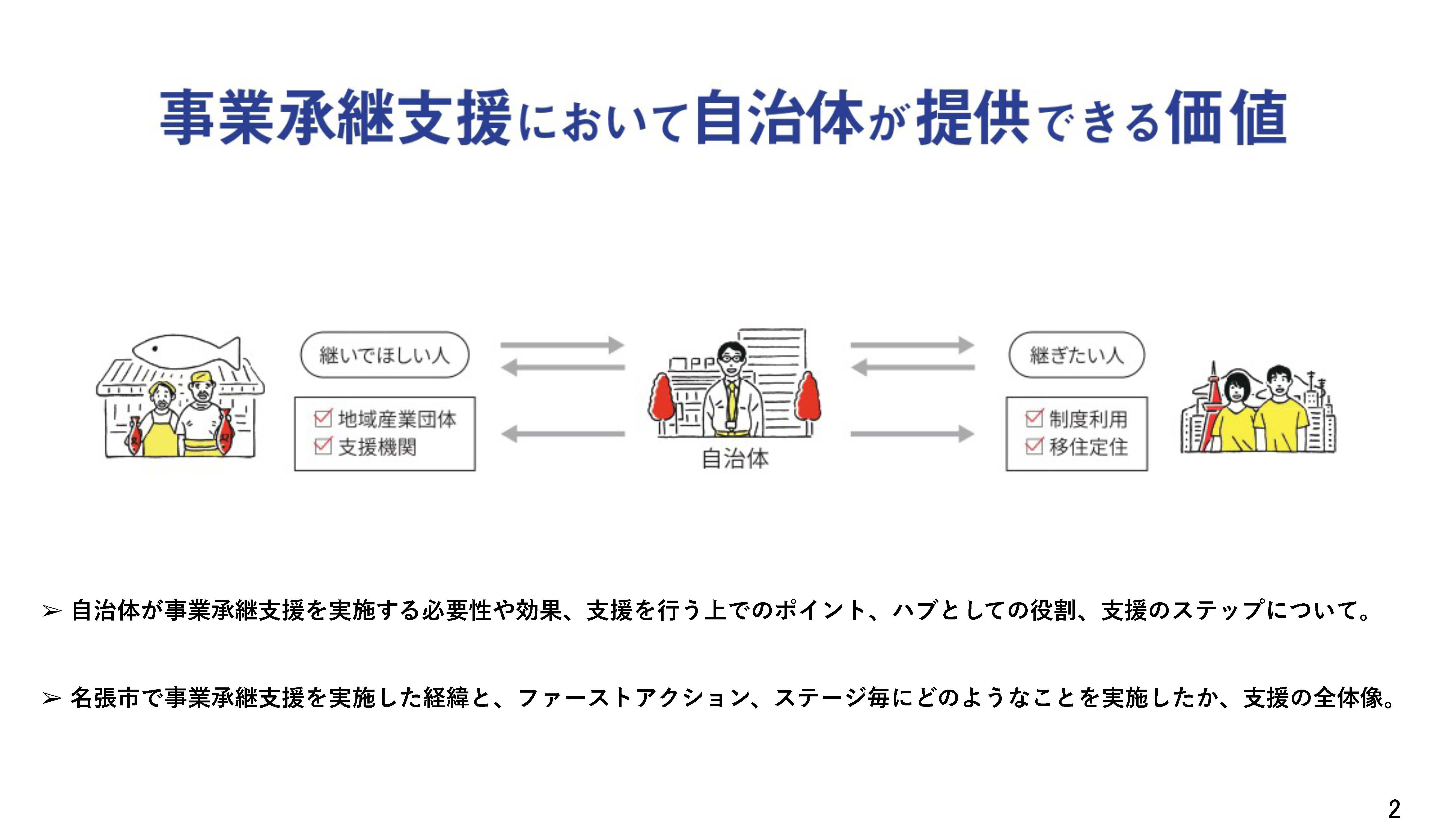

まずは6ページ、「事業承継において自治体が提供できる価値」ですが、小規模事業者だと手数料負担があったり、情報が行き届きづらかったりと、なかなか十分にサービスが届いていないように感じます。そういったときに自治体が積極的に事業承継に関わることは価値があるのではないかと思うのですが、その点いかがでしょうか?

蒲田 氏

市民や事業者と直接接する機会が多いので、何かにつけて接点がもてるというのは大きいですね。あとは、「市」という行政機関なので、信頼度が高いことは重要です。

浅井 氏

先ほど「協議会」のお話もありましたが、市町村がそういった声かけを行うときに協議会のような組織(関係機関との連携組織)を作るというのは非常に重要かと感じるのですが、いかがでしょうか?

蒲田 氏

それぞれが重複していだとか、情報が行き届かないだとか、そういったことが起こるので、私たちが「ハブ」となってお繋ぎするということは常に心がけています。ニーズをお訊きして、必要な部分を連携機関に繋ぐのが私たちの役割だと考えていますね。

浅井 氏

まさにそういった取組(自治体がハブになる)が、支援を行う上でのポイントになるのではないかと我々も思っています。そもそも、なぜ名張市としてそのような取組を行うようになったのか、その経緯を教えてください。

蒲田 氏

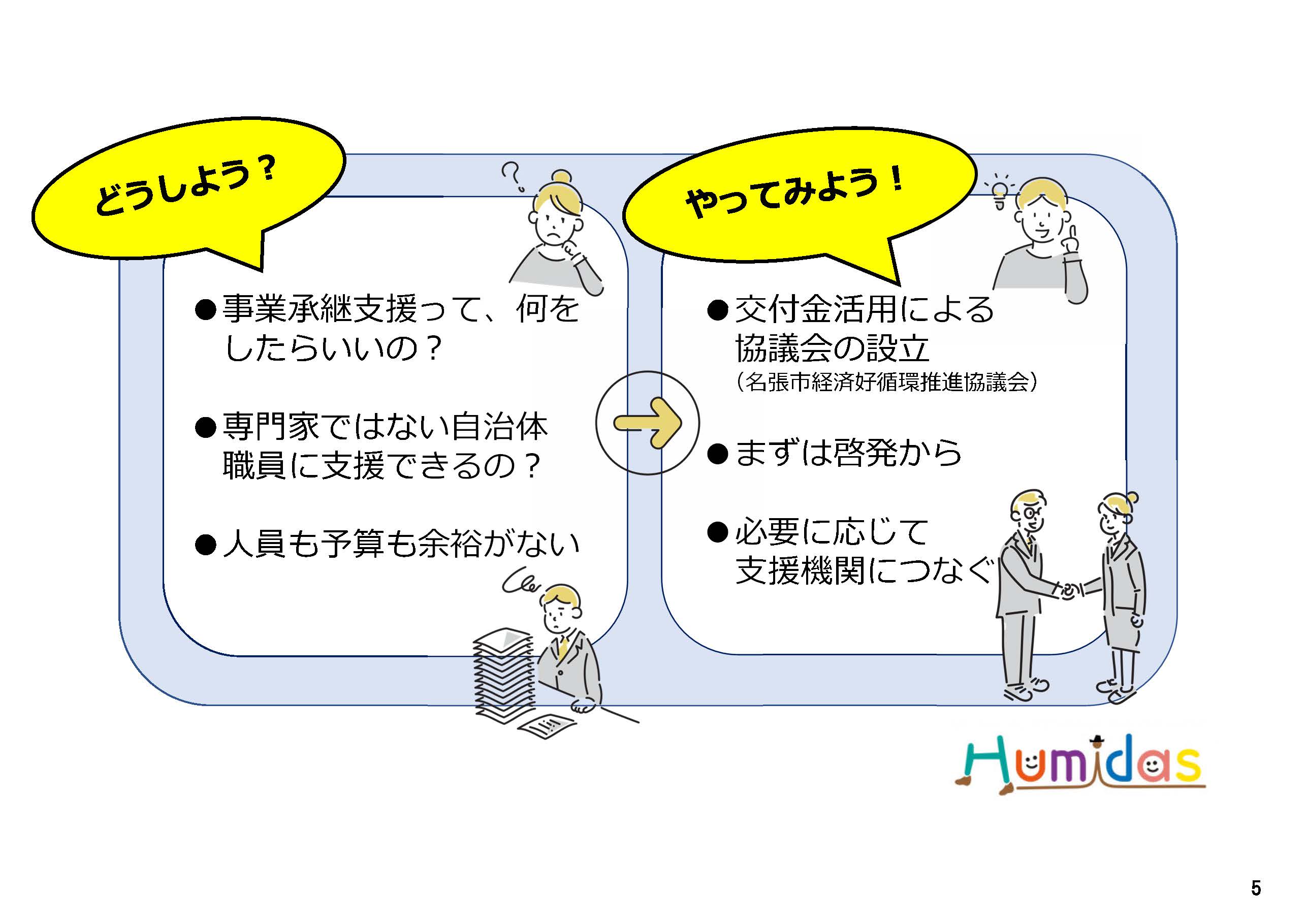

元々は「創業支援」を行っている中で、「創業者は増えている一方で、長らく続く事業者が次々と廃業している」ことに気づきました。まさに今回のテーマである「惜しまれながら廃業」ですね。このままでは伝統や技術、雇用までもが失われるという危機感をもち、ここを支援しなければいけないという話になりました。

しかし、何をしていいのかが分かりませんでした。専門家ではないし、予算も無い。そこで一旦は、(フミダスの前進となる)協議会で、国の交付金を活用した取組を始めました。

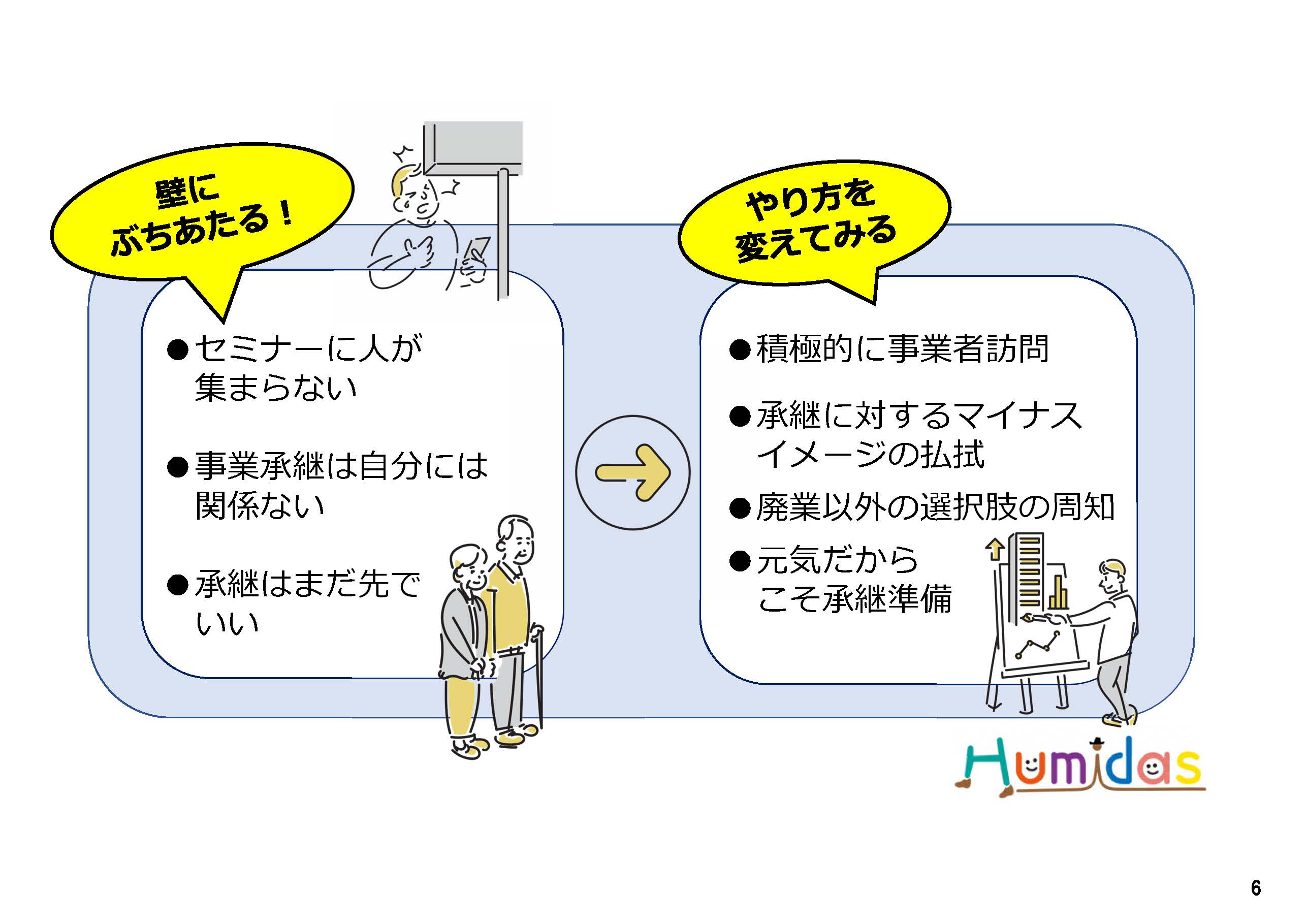

始めてからは、やはり「啓発」が大切だと思い、啓発の一環としてセミナーを開催しようとしたものの、「周りの目が気になる」、「自分はまだ関係無い」といった理由からなかなか人が集まりませんでした。

浅井 氏

地元の企業や事業者との信頼関係などを考えると、自治体が関与する意味というのはとても大きいですよね。その後、セミナーには来ていただくというより自分たちから訪問するという形に変更したのですよね?

蒲田 氏

さまざまな企業や事業者を地道に何度も訪問して信頼関係を築きました。あとは、「事業承継」というワードにマイナスなイメージをもたれている方が多かったので、そうではなく前向きな営業戦略なのだということを何度もお伝えしました。町に根付く事業というのは町の宝ですし、市民も欲している。そういった価値を知っていただければという気持ちもありましたね。

浅井 氏

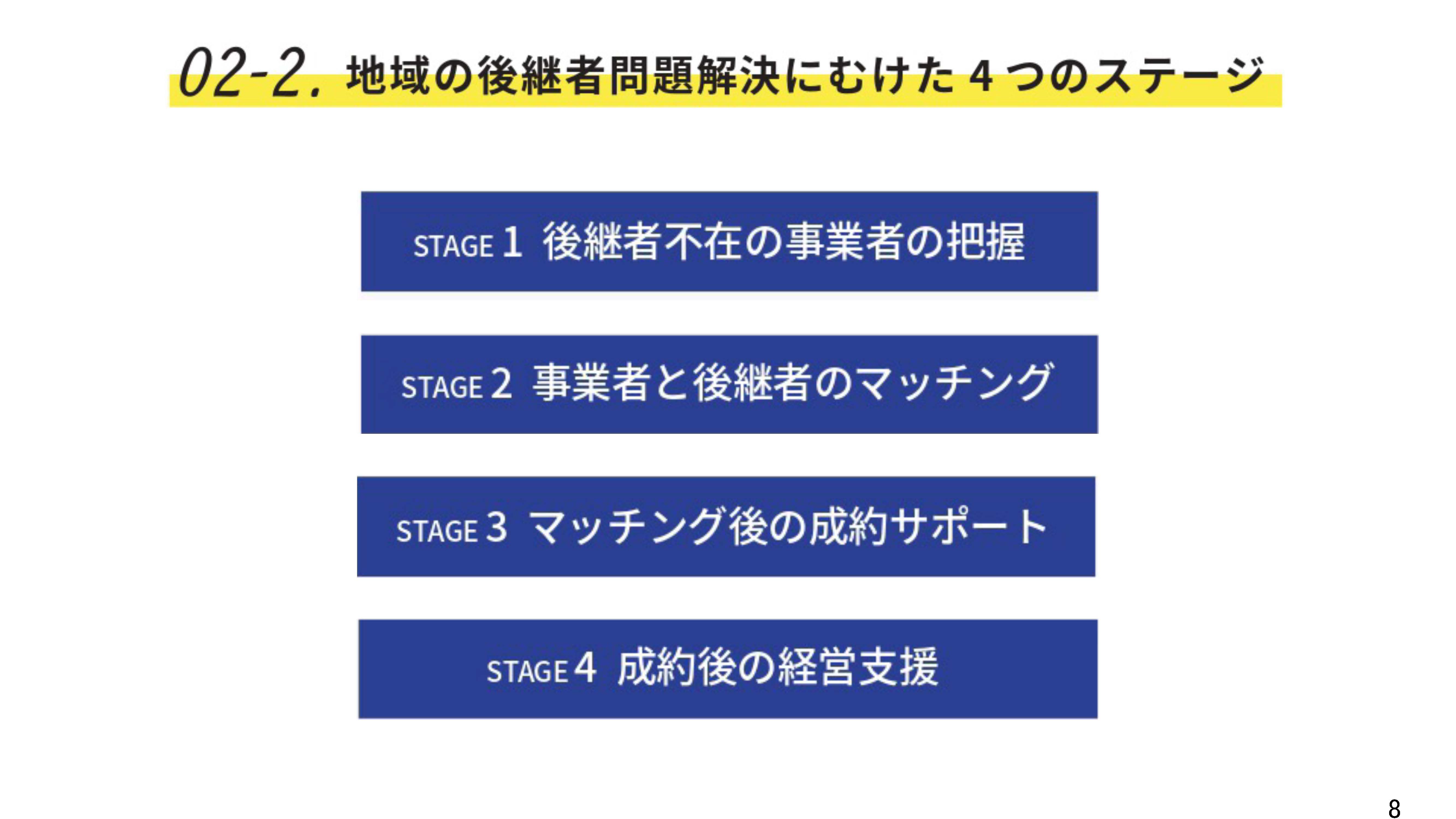

次に7ページ、「地域の後継者問題解決にむけた4つのステージ」ですが、名張市は主にステージ1「後継者不在の事業者の把握」に取り組まれているのかと思うのですが、具体的な取組内容を教えてください。

蒲田 氏

名張市は、ステージ1を行いつつ、ステージ2「事業者と後継者のマッチング」にも取りかかり始めているという段階です。

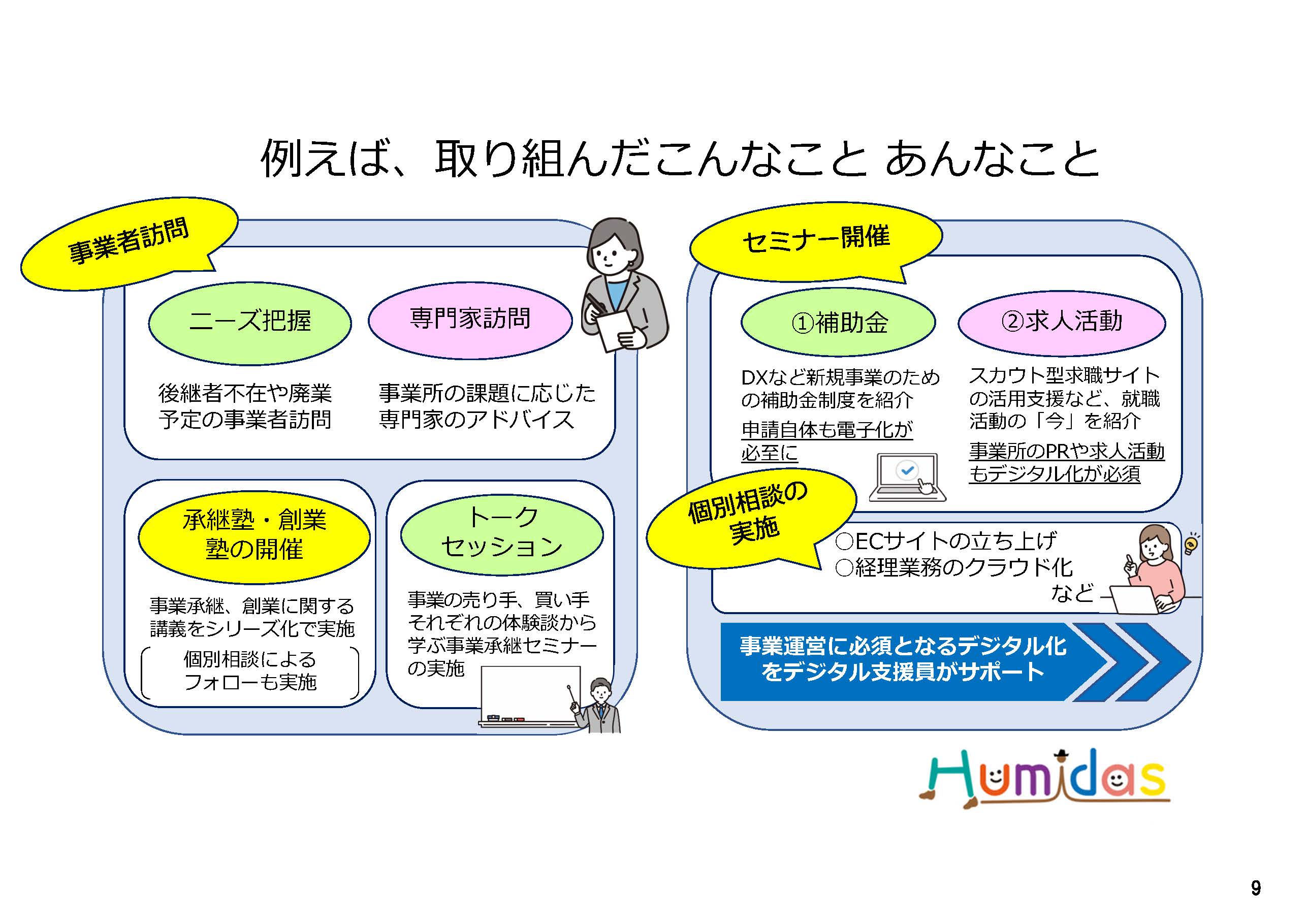

事業者への訪問はずっと行っており、その際に伺ったお悩みの内容によって、例えば士業の先生、あるいは保証協会にお繋ぎするなどし、とにかく専門家に繋いで個別相談を実施するという形で行っています。

また、体系的なものとして「承継塾」を開催したり、売り手側と買い手側にご登壇いただいてトークセッションを開催したりしています。

上神田

名張市、その後には自治体の連携という話になるかと思うのですが、これは完全にフミダスの取組としてではなく、各々担当者の方々で運営していったのでしょうか?

蒲田 氏

事業承継はフミダスがメインで行っています。創業も、事業承継も、フミダスも全てが私の担当になっており、計3人のメンバーで行っています。

浅井 氏

続いて、フミダスに参画している機関の役割と、全体実務にあたっての市役所の役割を教えてください。

蒲田 氏

例えば商工会議所ですと、補助金関係のお話です。何か使える補助金はないかという際には商工会議所へお訊きするようにしています。JAだと、一農家の継ぎ手に関する課題に対する連携だったり、三重県へは本市で何か取り組む際の周知をお願いしたりしていますね。事業承継・引継ぎ支援センターとは共同での支援機関向けセミナーの開催を考えています。

浅井 氏

フミダスとして取り組まれているマッチングについて教えてください。

蒲田 氏

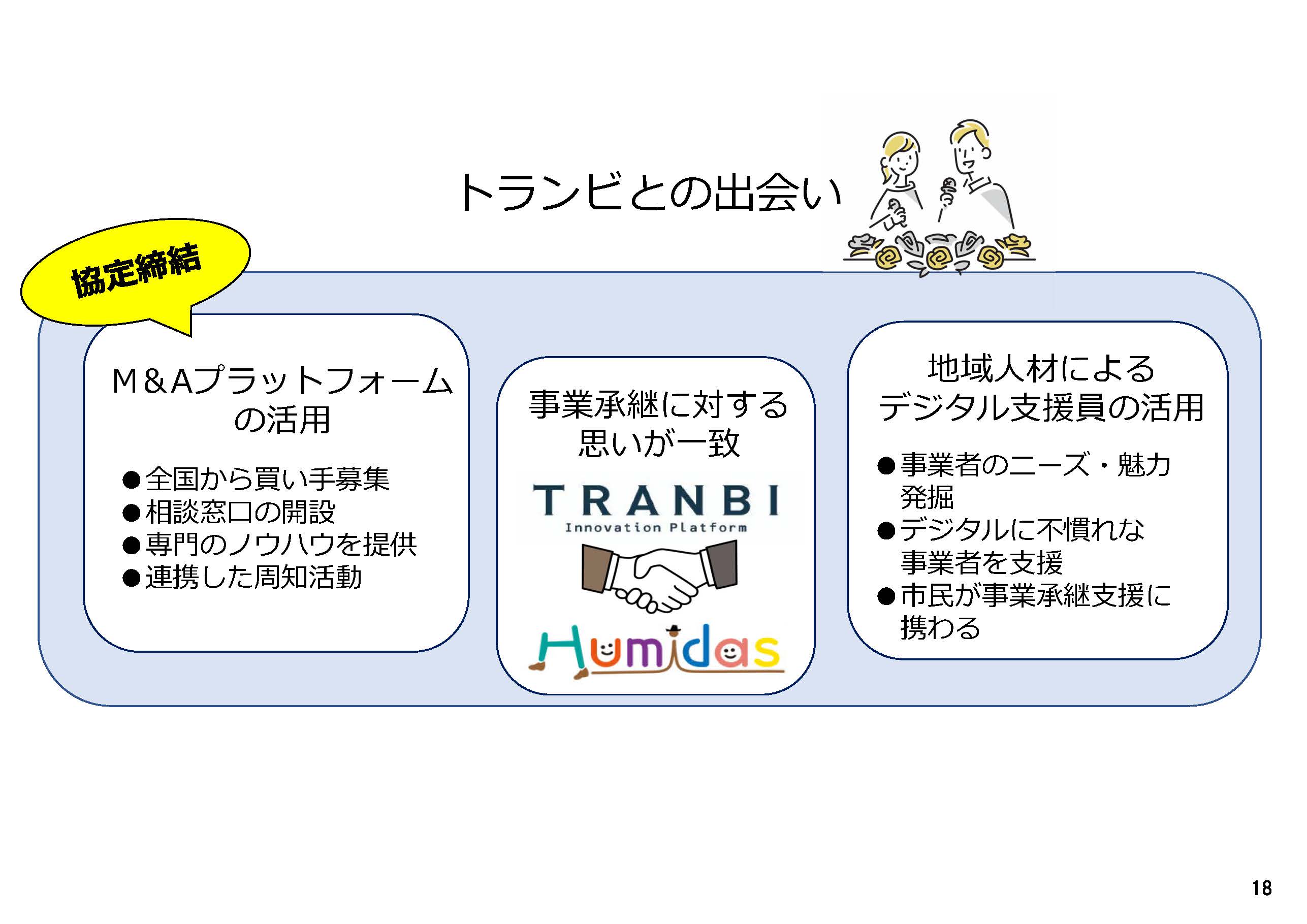

市内外から継ぎ手を募る際、私達の情報では不足しているので、そこをTRANBI(事業承継・M&Aプラットフォーム)と連携させていただいています。TRANBIと連携した理由は、大規模なM&Aとは異なり、小規模事業のマッチングとなりますので、ターゲットが似ていたのが決め手でした。支援対象を市民から募るというところも大きく、市民が直接事業承継に携わり、お店の価値を知っていただいたり、市民目線で魅力を発掘していただいたりと、そういった部分に意義を感じ、連携をさせていただきました。

去年の秋(2022年の秋)に連携を始め、2023年1月に窓口を開設という流れでスタートしています。

まだマッチングには至っていないものの、登録したいという事業者が複数いらっしゃって、実際に交渉に入っているケースもあります。予期していなかったのが「買い手」の問合せが多く、ニーズの多さを実感しました。

浅井 氏

ここまで活動されてきて、こうしておけばよかったとか、そういった課題はありますか?

蒲田 氏

事業者のニーズが拾い切れてないのが問題です。今もスタッフが事業者訪問を行っているのですが、既に廃業を決めている事業者もおられ、やはり知らぬ間に廃業されている事業者はたくさんあるので、こういった支援を十分に伝えられていないというのをとても感じているところです。

浅井 氏

協議会の中でハブとして機能するために市として気をつけていることはありますか?

蒲田 氏

例えば市の補助金や、コロナや物価高騰に対する補助金などがありますので、そうした制度をアピールすることは気をつけています。あとは「市」ということもありますので、平等性の担保というか、一事業者に偏らないように平等に繋ぐ、とにかくニーズを聞いて繋ぐということは心がけています。

浅井 氏

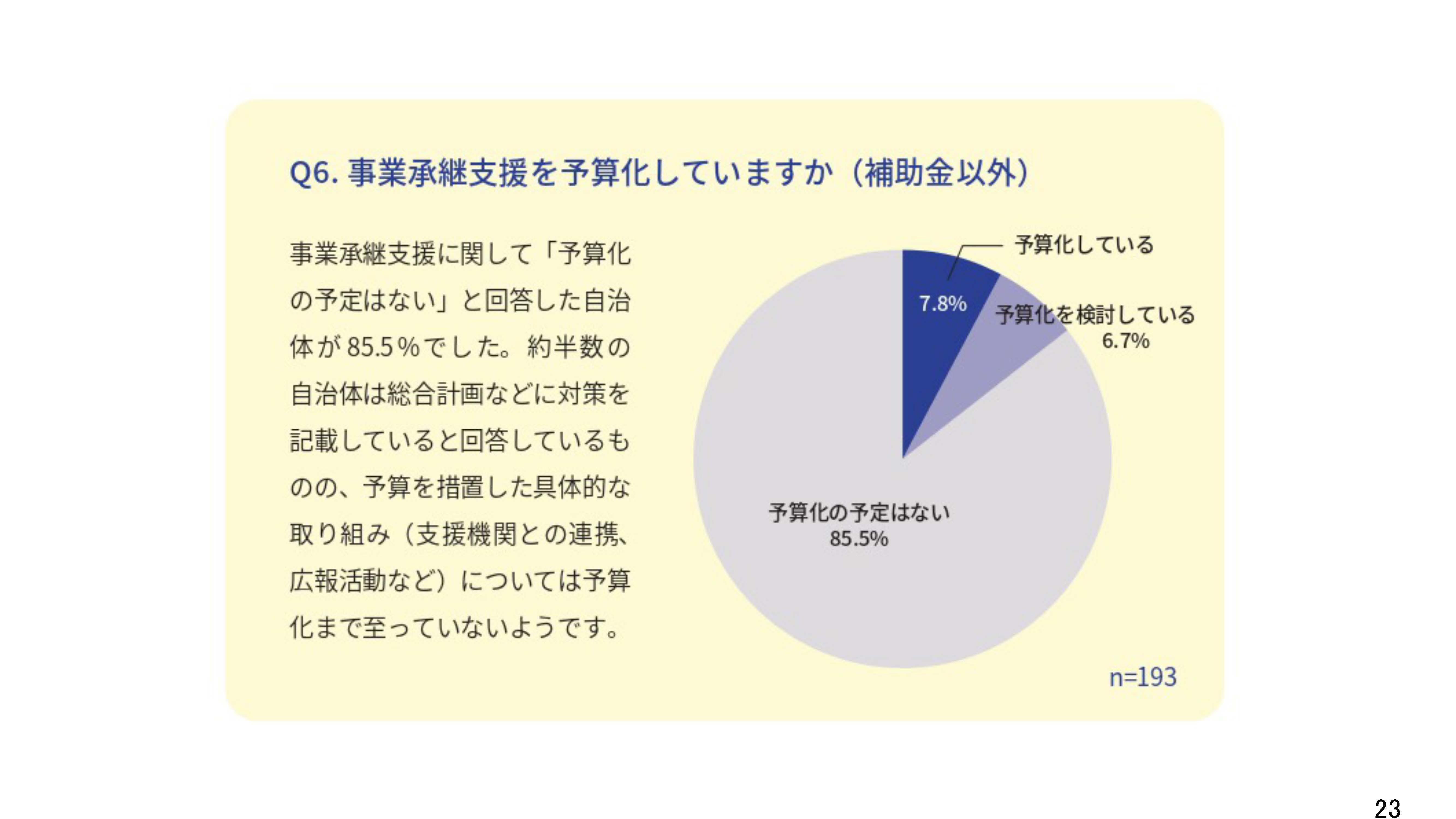

それでは、最後のテーマに参ります。東北地域の227市町村へ事業承継支援への取組状況をアンケートの中で、85.5%の市町村が「予算化の予定が無い」というご回答でしたが、この点、名張市としては交付金を活用したという話でしたが、予算化の面で課題はありましたか?

蒲田 氏

市としての負担が無いわけではなかったのですが、国の補助金を活用すれば市も費用の半分を負担するという話だったので、何とか(国の)補助金を取りに行ったという形でした。

浅井 氏

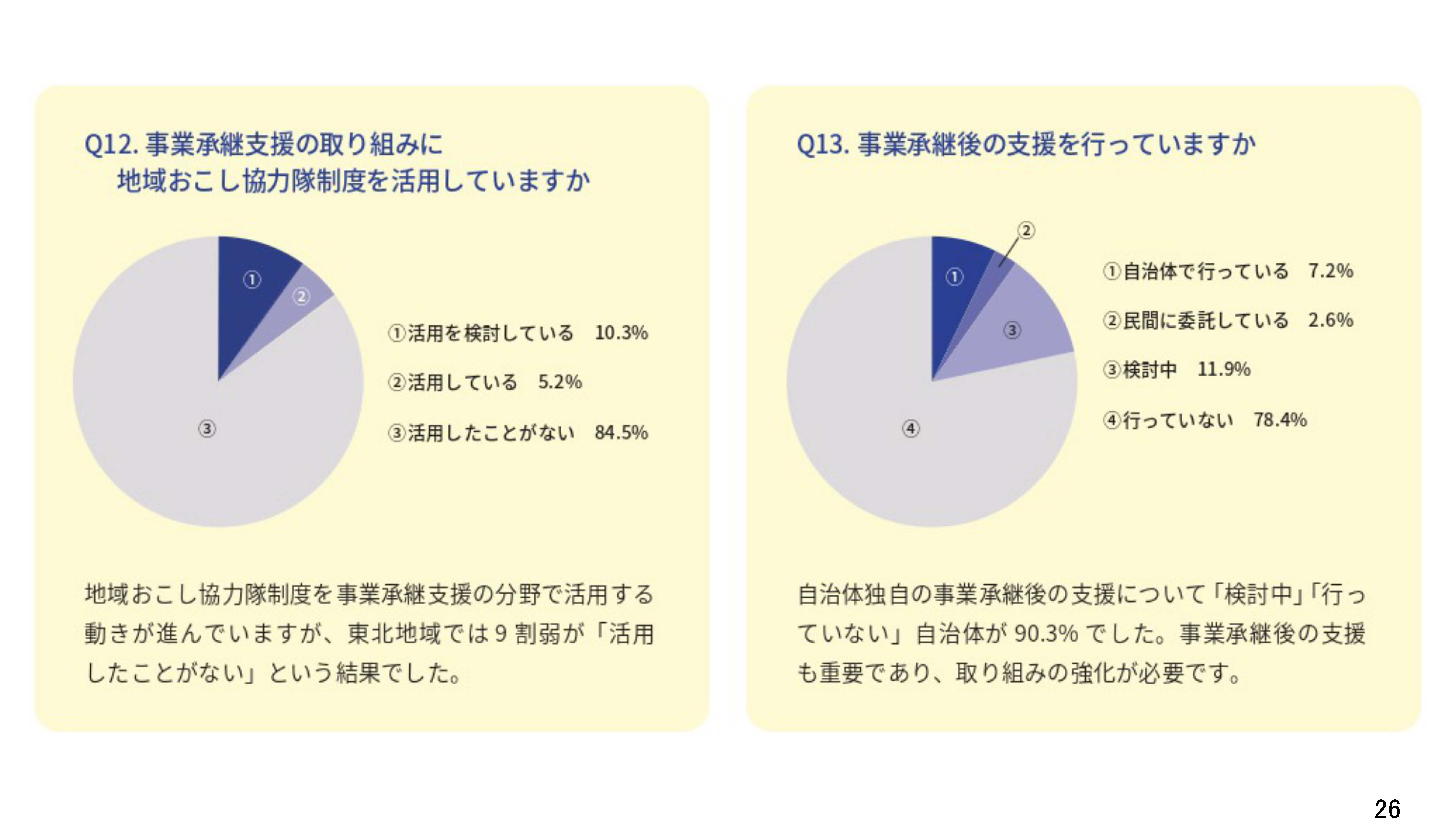

例えば兵庫県豊岡市は企業版ふるさと納税だったり、地域おこし協力隊を活用してそちらの予算で取り組んだりだとか、そういった工夫が必要ということなんですね。

続いては、移住・定住と事業承継支援との連動について、名張市として何か行っていますか?

蒲田 氏

現協力隊の方がデジタル支援員として加わっています。協力隊の事業とは別に、休みの際に従事していただいているという形でして、直接的ではなく棲み分けてやっていただいています。

上神田

「相手先(継ぎ手)を探す手法はありますか?」という質問が来ています。

蒲田 氏

移住関連のセミナーの際、セットで私達の取組をご紹介いただいて移住者に向けて発信するとか、機運を高めるために外部に発信できる機会があれば積極的にお話させていただくことですね。とにかくPRするということを心がけています。

上神田

チャットで「最終的にはフミダスを財団化するなどして自治体から切り離した形で地域内の基金化を末永く運用できる仕組みにするのがベターなのではないか」というご意見をいただいていますが、そうした民間側と連動したマネタイズの動きについて何かご意見ありますか?

蒲田 氏

私達も事業の終了後については課題だと考えています。自立してやっていける姿が理想ではありますからね。ただ、本当にそれを継続してやっていけるだけの予算が確保できるのか、要するに収益が確保できるのかといった部分が非常に悩ましいですね。

浅井 氏

非常に難しいのは、小規模になればなるほど民間の儲けどころが少なくなること。継業バンクでは公的機関からお金をいただいて運営していますが、それを例えば民間からいただくというのは方法の一つかと思います。例えば名張市が取り組むものに対て支援してくれる民間事業者を集める形はアリだと思っておりまして。例えば名張市版継業バンクに広告を載せて、「この取り組みはこの会社に支えてもらっています」というような見せ方をして地域貢献を広告で行うというのは有り得そうですよね。

蒲田 氏

市でもちつつ、収益を外部から確保するというのは、非常に参考になりますね。

浅井 氏

例えばガス会社や新聞会社、電気会社は地元の事業者が減れば売上が減りますよね。みんなでそこを少しずつ支援するということを、自治体が旗を振ってやっていく必要がありそうです。逆に自治体でなければできないと言っても過言ではないですよね。

蒲田 氏

色々な地域でこのような取り組みが盛り上がれば、機運も高まっていくと思います。ぜひ皆様の地域でも取り組んでいただき、一緒に盛り上げられれば幸いです。よろしくお願いいたします。

浅井 氏

本日は、色々な立場や切り口から事業承継支援についてお話をいただきました。環境が異なれば、三者三様の取り組み方があると思います。各自治体が、自治体の課題に合わせて支援に取り組めるとよいと強く思いました。本日は、ありがとうございました。

東北経済産業局 産業部 中小企業課

〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1

TEL: 022-221-4922

MAIL:bzl-tohoku-shokei@meti.go.jp