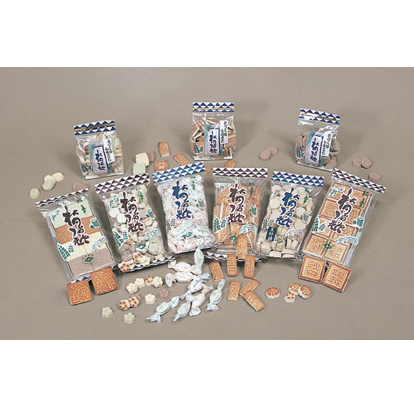

【秋田県】秋田諸越(あきたもろこし)

秋田の殿様が賞賛した言葉が和菓子の名前に反映されたと言われています。その上品な味わいは、お茶請けにもってこいの和菓子として人気があります。

登録情報

秋田諸越 商標登録第5064178号

権利者

秋田県菓子工業組合

商品の区分並びに指定商品

第30類:小豆粉に砂糖を入れて練り固め、型打ちして乾燥させた秋田県で製造された干菓子

出願日

2006年8月11日

登録日

2007年7月20日

連絡先

秋田県菓子工業組合

住所:秋田市卸町三丁目2番7号(株式会社酒井商店2階)

電話:018-865-3536

商品の紹介

諸々の菓子を越したる風味

諸越とは落雁の一種で、和菓子の中で打物の部類に入ります。諸説ありますが、江戸時代中期の18世紀前半、久保田(秋田)藩主である佐竹公が国替えの際、 家臣の旅の疲れを慰めようと作らせたのが始まりで、佐竹公があまりの美味しさに「諸々の菓子を越したる風味」と賞賛したことから名付けられたといわれています。 また、幕末の戊辰戦争の時には、官軍の奥州鎮撫総督府左大臣・九条道考公らが藩校明徳館に本陣を置いたときにも製菓が献納され、褒められたということです。 現代においても、小豆粉と白砂糖・和三盆で作った上品な味わいは変わらず人気です。

落雁と諸越の作り方の違いとは?

モロコシという言葉は、江戸時代に呼び習わされていた当時の中国の呼び方で、「中国から渡ってきた菓子」という意味もあり、そのルーツは中国にあるという説も

あります。地方によっては唐土や諸粉子と書かれることもあるようですが、一般的には「秋田諸越」と呼ばれることが多いようです。

秋田諸越を初めて見る方は、よく落雁と勘違いされるようですが、それぞれの原料を比較するとその違いがわかります。

落雁は砂糖と寒梅粉などの米粉が主な原料ですが、諸越は白砂糖・和三盆糖と共に小豆粉が練り合せられています。むかし出羽・秋田県北の桧山地方で栽培されていた

小豆を炒って、石臼で引いて粉にした者を使っており、型押しして打ち出し、乾燥させた後、下焼きして完成する干菓子です。

カリッとした食感と共に、まろやかな甘みと小豆の風味が合わさり、さらりと溶けていきます。東北らしき素朴さの中にも、口の中で甘い粉が溶けてゆく感覚は、緑茶の

お茶請けにピッタリです。

「秋田諸越」ブランド化の軌跡

秋田県菓子工業会では、組合員と非組合員を差別化し、歴史と伝統ある「秋田諸越」のさらなるブランド化を図るために地域団体商標を出願、平成19年に登録されました。

これまでとは異なる新しいコンセプトの諸越も出現している中で、伝統を紡いでいる数店がブランドを支えている現状があります。時代の流れと共に、新しい物と伝統を融合

させつつも、受け継がれてきた伝統の真髄をかたくなに守ることで、「秋田諸越」を支えてきていただいたお客様の期待に応えようとがんばっています。

お茶請けには「秋田諸越」

秋田諸越は県内の和菓子店や製菓店、ネット通販などで直接購入できます。出張帰りのビジネスマンなどは、JR秋田駅の駅ビル「トピコ」2階にある「秋田お菓子小路」でお買い求めいただけます。

また、北海道から九州までの百貨店で取り扱いをしているところもあります。

近年、製菓店の中では、昔ながらの味と食感を守りながら、若い世代にも受け入れられる「秋田諸越チョコ&珈琲」「秋田犬諸越」など様々な形・新感覚の商品を開発しているところも出てきています。

秋田諸越は値段も手ごろで日持ちも良いため、地元ではお茶請けなどによく供されています。秋田諸越を傍らに緑茶を味わいながら、まったりとした午後を過ごす贅沢を味わってみませんか。

販売先については、秋田県菓子工業協同組合の組合各社へお問合せください。

ホームページ会員(秋田県菓子工業組合ホームページ)

文章引用:2017年2月発行 東北経済産業局知的財産室編「きらり!TOHOKU 地域ブランドコレクション」