【山形県】置賜紬(おいたまつむぎ)

米沢藩主・上杉鷹山が産業奨励策として、養蚕を奨励したのがきっかけで、地域ごとに絣の技術が発展しました。今では、日本を代表する絹織物の産地です。

登録情報

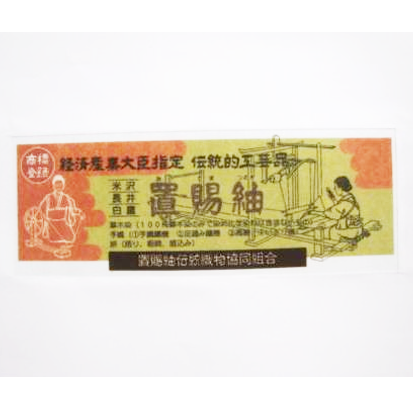

置賜紬 商標登録第5409993号

権利者

置賜紬伝統織物協同組合

商品の区分並びに指定商品

24類:山形県の米沢市・長井市・白鷹町産の紬織物

出願日

2009年10月23日

登録日

2011年4月28日

連絡先

置賜紬伝統織物協同組合

住所:米沢市大町5-4-43

電話:0238-23-5044

商品の紹介

米沢・長井・白鷹に伝わる紬の総称

置賜紬(おいたまつむぎ)は、米沢・長井・白鷹に伝わる紬の総称です。慶長年間(1596年から1615年)に上杉景勝の奨励により産地が確立されたといわれています。織物の原料となる青苧(あおそ)を 栽培して越後方面に出荷する原料生産地として発展してきましたが、江戸後期に藩政改革に取り組んだ上杉鷹山は、産業奨励のため自給自足の織物産地を目指して、織物づくりを開始しました。 麻織物を作るため、越後から職人を招き、縮れ織りの研究を行い、藩士の子女に技術を学ばせましたが、凶作によって青苧織(あおそおり)を中断。領内に桑を植え、養蚕を奨励し、 「絹織物生産」へ大きく舵を切りました。これが現在の置賜紬へとつながっていきました。

それぞれの地域で発展した絣の技術

絹織物へと転換するにあたり、米沢藩は織物の先進地である京都から織物師を招いて研究開発を始め、紅花や藍、紫根などの植物染料で糸を染めて織る「先染め」の技術を確立しました。

明治期に入ると、新潟などの先進地から技術者を招き、高度な絣技術を開発。大正期から昭和はじめにかけて、長井紬の米琉絣(よねりゅうがすり)や白鷹紬の板締小絣が全国に知れ渡るように

なりました。いずれも先染めの平織で野趣に富む素朴な風合いが特徴です。

全国有数の絹織物産地に成長した置賜地域でしたが、戦後、素材は化学繊維や輸入品になり、織り技術も機械化へ大きく変化しました。しかし、昔ながらの草木染を手織りで行う伝統的な染織家が

米沢・長井・白鷹の各地域にまだ存在していたため、昭和49年、国が伝統的工芸品を保護する「伝産法」を交付したことをきっかけに置賜紬(おいたまつむぎ)と名付け、保護・発展に転換しました。

「置賜紬(おいたまつむぎ)」ブランド化の軌跡

米沢、長井、白鷹の各織物組合は、具体的にどの紬を置賜紬に指定するか検討した結果、米沢織の「草木染」、長井紬の「緯総絣(よこそうがすり)・経緯併用絣(たてよこへいようがすり)」、

白鷹紬の板締小絣が選ばれました。それと同時に、その技術を持つ12社が集まり、新たに「置賜紬(おいたまつむぎ)伝統織物協同組合」を発足。昭和51年に置賜紬(おいたまつむぎ)として、

国の伝統的工芸品指定を受けることになりました。

置賜紬(おいたまつむぎ)組合は発足以後、さまざまな取組を行ってきましたが、そのひとつが「古代米琉紬(こだいよねりゅうつむぎ)」の復元です。長い間途絶えていた紅花染に着目し、本物に

こだわった紅花染を手がけ、栽培から染色、織りまでを独自に行っています。紅花染の最大の難点である色持ちの悪さも、県工業技術センターと実験を重ねながら克服することができました。その後、

厳しい染色基準を設け、織りの基準も統一し、山形紅花染ブランドを確立し、平成19年から販売をスタートさせました。

そして、置賜紬(おいたまつむぎ)のブランド価値を一層高めるため、平成21年に地域団体商標を出願しました(平成23年登録)。イベントや体験会を通じ、置賜紬(おいたまつむぎ)の良さを伝える

取組を続けています。

置賜紬(おいたまつむぎ)にふれる

置賜紬(おおいたまつむぎ)は、着物呉服店やネット通販で入手可能です。しかし、中には白鷹紬のような幻の紬といわれるものもあり、注文してから半年から1年待たないと入手できないものも あります。最近では「鷹山絹」等のブランド名で新繭を使用した新製品も開発しており、手づくりの良さが見直されています。毎年7月に開催される白鷹紅花まつりに合わせて、現地を訪れてみてはいかがでしょうか。

山形県・置賜紬(東北の伝統工芸品)(東北経済産業局ホームページ)

文章引用:2017年2月発行 東北経済産業局知的財産室編「きらり!TOHOKU 地域ブランドコレクション」