山形県

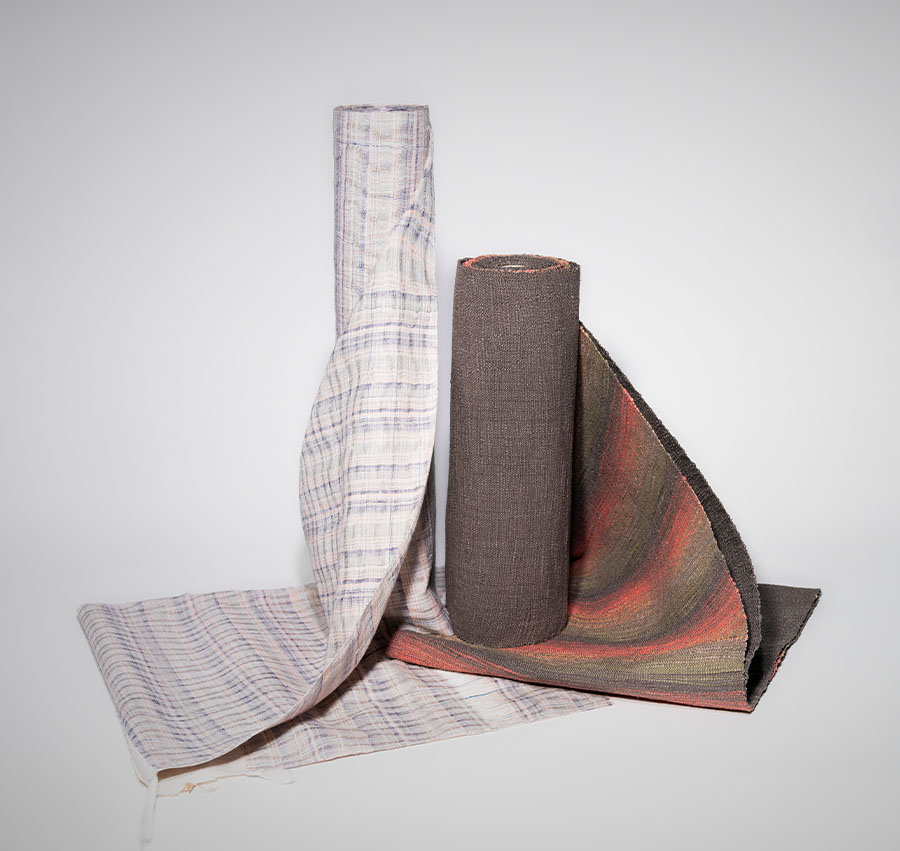

置賜紬

産 地

指定年月日

昭和51年2月26日

歴史

置賜紬の起源は、8世紀初めに遡ります。慶長年間(1596年~1615年)、上杉景勝の奨励により産地が確立されました。素朴で伝統的な技法を用いて白鷹板締小絣、米琉板締小絣、緯総絣、併用絣および紅花などで染色する草木染紬などが生産されています。

特徴

置賜紬は山形県南部に位置する置賜地方で生産される織物の総称であり、その歴史は古く上杉家中興の祖上杉鷹山公の奨励により発展しました。

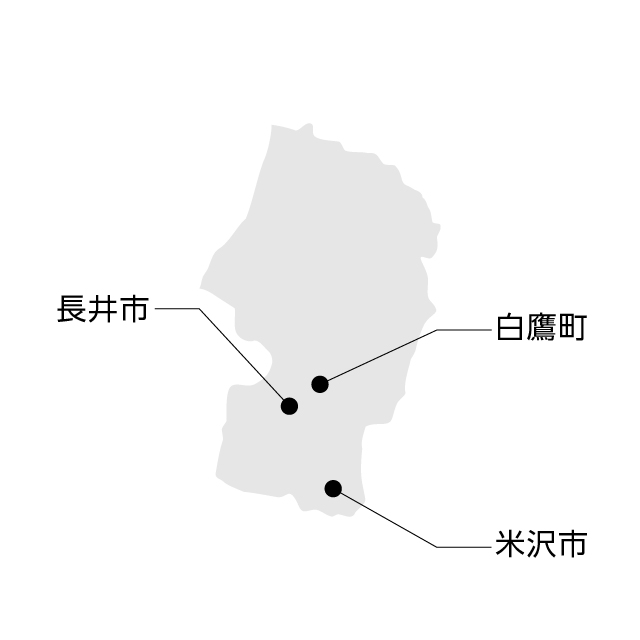

古くから受け継がれた技術、技法は地区別に異なります。白鷹町は米琉板締小絣・白鷹板締小絣、長井市は緯総絣・併用絣、米沢市は草木染紬・紅花染紬で、いずれも先染の平織で野趣に富む素朴な風合いが特徴です。

現在、「鷹山絹」(ヨウザンギヌ)のブランド名などで新繭を使用した新製品を開発しており、近年、手づくりのよさが見直されております。

製法や工程について

製造工程

山形県米沢市、長井市、白鷹町の3地区で伝統的織物を生産していますが、それぞれの地域で製造方法が異なります。地域別の伝統的工芸品は次のとおりです。 草木染は米沢市、緯総絣・併用絣は長井市、米琉板締小絣・白鷹板締小絣は白鷹町で生産されています。

技術・技法

- 米琉板締小絣にあっては、次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。

- 先染めの平織りとすること。

- たて糸及びよこ糸に使用する糸は、「水より」をすること。

- かすり糸は、たて糸及びよこ糸に使用すること。

- たて糸のかすりとよこ糸のかすりとを手作業により柄合わせし、かすり模様を織り出すこと。

- かすり糸の染色法は、「板締め」によること。

- 白鷹板締小絣にあっては、次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。

- 先染めの平織りとすること。

- たて糸及びよこ糸に使用する糸は、「水より」をすること。

- 地糸に使用するよこ糸は、「追ねん」をすること。

- かすり糸は、たて糸及びよこ糸に使用すること。

- たて糸のかすりとよこ糸のかすりとを手作業により柄合わせし、かすり模様を織り出すこと。

- かすり糸の染色法は、「板締め」によること。

- しぼ出しは、「湯もみ」によること。

- 緯総絣にあっては、次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。

- 先染めの平織りとすること。

- たて糸及びよこ糸に使用する糸は、「水より」をすること。

- かすり糸は、よこ糸に使用すること。

- かすり糸のかすりを手作業により柄合わせし、かすり模様を織り出すこと。

- かすり糸の染色法は、「手くくり」、「手摺り込み」又は「型紙なせん」によること。

- 併用絣にあっては、次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。

- 先染めの平織りとすること。

- かすり糸は、たて糸及びよこ糸に使用すること。

- たて糸のかすりとよこ糸のかすりとを手作業により柄合わせし、かすり模様を織り出すこと。

- かすり糸の染色法は、「手くくり」、「手摺り込み」又は「型紙なせん」によること。

- 草木染紬にあっては、次の技術又は技法により製織されたかすり織物又はしま織物若しくはこれに類する織物とすること。

- 先染めの平織りとすること。

- たて糸及びよこ糸に使用する糸は、ベニバナ、カリヤス、ログウッド等を原料とする植物性染料を用いて染色すること。

- かすり織物にあっては、かすり糸の染色法は、「手くくり」又は「手摺り込み」によること。

- よこ糸の打ち込みには、「手投杼」又は「引杼」を用いること。

原材料

- 使用する糸は、生糸、玉糸又は真綿のつむぎ糸とすること。

産地組合の概要

- 組合名置賜紬伝統織物協同組合

- 所在地〒992-0031 山形県米沢市大町5-4-43

- TEL0238-23-5044

- FAX0238-23-5044

- ホームページ -

- 企業数10社

- 従事者数110名

- 年間生産額約8億円

- 伝統工芸士14名

- 主な製品草木染紬、長井絣織物、白鷹板締絣