秋田県

大館曲げわっぱ

産 地

指定年月日

昭和55年10月16日

歴史

1602年に常陸より秋田へ減禄移封された時、領民の窮乏甚だしく、その日の糧に困る者さえある程でした。

大館城主佐竹西家は領内の豊富な森林資源を利用して窮乏を打開するため下級武士たちに命じ、副業として曲げわっぱの制作を奨励しました。

また農民には、年貢米の供出代替として、山から城下まで原木を運搬させたといわれています。製品は酒田・新潟・関東等へ運ばれました。

平安時代の遺跡から曲げわっぱの器が発見されており、その起源はたいへん古いものと推測されます。

特徴

天然秋田杉を薄く剥いで柾目を取り出し独自の技術で曲げ輪を作り、山桜の樹皮にて縫留めして製作します。

美しい木目と柾目の香りが冴え、軽く弾力性に富み、細かい均等な年輪の揃った鮮虹色又は淡黄色の明るい優美な木目を生かした色合いを特色とした製品です。

産地PR・最近の取り組み、課題など

江戸時代末期から近代にかけて職人たちが技法を受け継いできましたが、プラスチックの出廻り等により他産業への転向が相次ぎました。現在は、本物志向の風潮に相まって、大館の曲げわっぱは、多くの人に愛されています。

~使用上の注意~

熱湯を使用しないで下さい。ぬるま湯で洗ってから、すぐ柔らかい布で、から拭きすることです。たわし、クレンザー等で磨くと傷がつくことがあります。直射日光に当てると変色する恐れがありますので避けて下さい。

製法や工程について

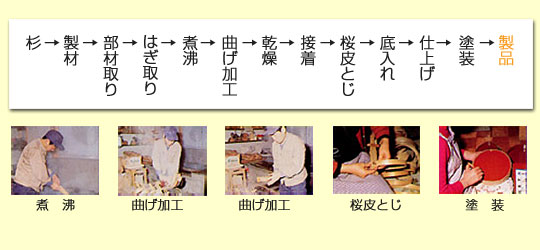

製造工程

技術・技法

- 木地造りは、次の技術又は技法によること。

- 曲げに使用する板材は、スギの柾目板とし、仕上げ削りをすること。

- 「はぎ取り」をする場合は、かんなを用いてすること。

- 「煮沸」をした後、手作業による「曲げ」をすること。

- 「つま取り」をする場合は、小刀を用いてすること。

- 「樺縫い」をする場合は、「目通し錐」を用いてすること。

- ふた、底板、取手、脚又は注ぎ口がある場合は、それぞれ、かんな、小刀又はのみを用いて成形すること。

- 組立ては、次の技術又は技法によること。

- 底板の「仕込み」は、「平底」、「上げ底」又は「しゃくり底」のいずれかによること。

- 「曲げ輪重ね」は、「鉢巻きかけ」、「帯かけ」又は「重ね合せ」のいずれかによること。

- 手作業による仕上げ磨きをすること。

- 塗りをする場合は、次の技術又は技法によること。

- 「花塗り」にあっては、柿渋に松煙を混ぜ合わせたものを塗付した後、精製漆を用いる「地塗り」、中塗り及び上塗りをすること。

- 「しばき塗り」にあっては、「ベンガラしばき」をし、柿渋を用いる「渋塗り」をした後、透漆を用いる上塗りをすること。

原材料

- 木地は、スギ、ヒバ若しくはホオノキ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

- 「樺縫い」に使用する樹皮は、サクラの樹皮とすること。

- のりは、そくいとすること。

- 漆は、天然漆とすること。

組合の概要

- 組合名大館曲げわっぱ協同組合

- 所在地〒017-0843 秋田県大館市字中町5番地A

- TEL0186-49-5521

- FAX0186-57-8490

- ホームページhttps://odate-magewappa.com/

- 企業数5社

- 従事者数32名

- 年間生産額約2億円

- 伝統工芸士13名

- 主な製品曲げわっぱ弁当、おひつ