福島県

会津塗

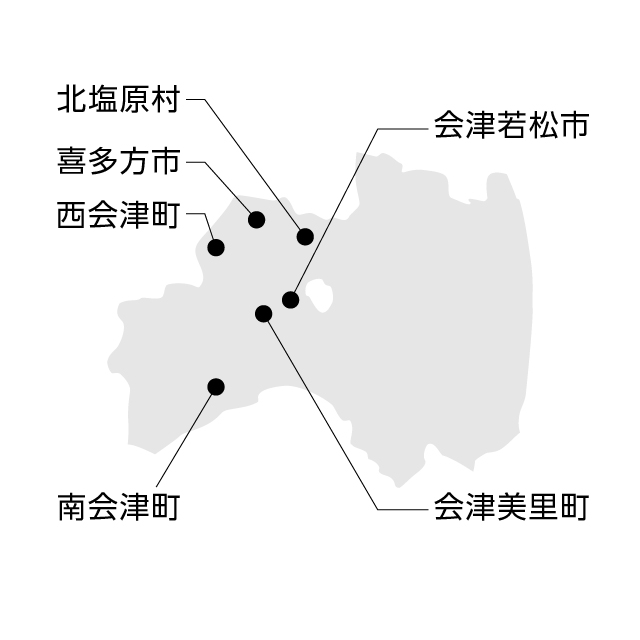

産 地

指定年月日

昭和50年5月10日

歴史

会津の地に本格的に漆工芸が根付いたのは、天正18年(1590年)、豊臣秀吉の命を受けて会津の領主となった蒲生氏郷公が、産業として漆工芸を奨励したことによります。氏郷公は、前の領地であった日野(滋賀県)から木地師や塗師を呼び寄せて、先端技術を伝承させました。 これによって会津塗は他地域で広く販売される産業工芸としての道を歩み始めました。

歴代藩主も豊かな森林資源を有効に活用し漆樹の管理や木地師の保護を手がけました。特に、江戸中期の寛政の改革では、消粉蒔絵などの新たな加飾技術を導入し、現在の会津漆器に継承されています。

幕末からは、海外への輸出も盛んになり、様々な技法を融合した華やかな漆器を生み出すようになりました。

特徴

江戸を主要な消費地とする日用品の産地として、手工芸の技法を守りつつ量産化のための工夫を積み重ねて来ました。特に戊辰戦争後は、鈴木式すり型ロクロの発明により、木地の正確性向上と量産化が実現しました。塗師も板物と丸物にそれぞれ特化分業しているのは、他産地には見られない特色です。

漆器の素地は、丸物は主に栃、欅、板物は朴など使います。 塗は、やや厚めに塗り上げた花塗(塗り立て)が主体で、温かみのある仕上がりが持ち味です。その他少量ですが、各種の変り塗も行われています。

加飾は、消粉蒔絵を中核として、その応用技法が展開されています。消粉と色粉の蒔き暈しによる絵画的表現、一面に消粉を蒔き詰めた消金地などは、会津の独壇場と言われております。

また、沈金も会津独特の刃物を使った浅彫りの技法があり、柔らかみのある仕上がりとなっています。

産地PR・最近の取り組み、課題など

漆の香りのする街づくりをめざして、公共的な建物にできる限り漆製品を使用し、また、ホテルや料亭などの民間の施設においても積極的に漆製品を使おうという動きが広まっています。

後継者の育成にも長年力を入れており、現在は会津漆器後継者訓練校で塗師、蒔絵師の卵が学んでいます。

平成30年には、会津塗技術保存会が結成され、翌年市の無形文化財保持団体の指定を受けました。

生活様式の変化に伴い、従来型の漆器需要が減少する中、新たなニーズに対応すべく様々な取り組みがなされています。

製法や工程について

製造工程

- 板木地

板木地の職人を会津では「惣輪師」と言います。カンナやノコギリで板物(重箱・文庫など)を作る職人のことです。惣輪師の名称は江戸中期にすでに確認されており、板物木地の発達は全国でも会津が一番古いといわれています。

材料は主としてホオノキを使用します。加工性が良く木目の肥痩が出にくい素材です。重箱の内側に隅木を入れて補強するなど、漆器素地としての工夫が見られます。

- 丸木地

ロクロで丸物の木地を挽く職人を木地師と言います。

丸物木地の素材は、トチやケヤキなどです。木地は伝統的に横木地(木材の板目方向が椀の上下方向になります)を主体にしています。木の狂いを避ける為に、大まかな形に粗挽きをした後十分に乾燥させ、木地を落ち着かせてから仕上げ挽きをします。

ロクロ挽きは、ガイドの役割をする鈴木式すり型ロクロを使用することで、手作業ながら形を揃えて挽くことが出来ます。

- 塗り

丸物塗りと板物塗りが分業化されています。

始めに木地に生漆を吸い込ませ目止めをします。次が下地の工程で、錆(漆と砥の粉を練ったもの)を全体につけ、乾燥後平に研ぎ上げます。

下塗、中塗をし、その都度研ぎ上げ、最後に上塗りをします。

会津塗の特徴は花塗(塗り立て)を主とすることです。上塗の後を更に研ぎ上げることはせず、塗肌を活かした柔らかみのある仕上げになります。

花塗の場合には、自然な艶を出すためにアマニ油や荏油のような植物性乾性油を適宜加えた塗立て漆(朱合漆(しゅあいうるし))を使用します。

- 加飾

会津で行われている漆器の加飾方法は、主に蒔絵、漆絵、沈金の3種類があります。

蒔絵、漆絵は共に蒔絵師が担当します。薄紙に描いた文様を顔料で裏書し、それを塗り上がった漆器の表面に押し付けて写します。

蒔絵筆に絵漆をつけ、文様を描き、半乾きになったところに消粉(微細な金属粉)や色粉(顔料粉)を綿で蒔きます。消粉色粉蒔絵(消粉と色粉のぼかし蒔き)も多用される技法です。青貝(アワビ貝の真珠層を薄く加工した物)を漆で張り付けたりもします。 漆絵は、顔料を入れて良く練った色漆で描く技法です。漆絵と蒔絵を併用する場合もあります。

沈金は、漆器の表面を刀で削り、その部分に漆を擦り込んで消粉又は金箔を定着させ、文様を出す技法です。会津では時計のゼンマイを加工した刀を使い浅彫りで柔らかな線を描くのが特色です。

技術・技法

- 下地造りは、次のいずれかによること。

- 渋下地にあっては、柿渋に炭粉、松煙又は油煙を混ぜ合わせたものを塗付しては研ぎをすることを繰り返した後、柿渋を塗付すること。

- さび下地にあっては、生漆に砥の粉を混ぜ合わせた錆漆で、塗布面が厚い下地又は塗布面が薄い引痩き錆のいずれかによること。

- 本堅地にあっては、地の粉や砥の粉を生漆に混ぜ合わせたものを塗布すること。

- ブッツケ地にあっては、適度な濃度にした漆を数回塗布して下地とすること。

- 上塗は、「花塗」、「きじろ塗」または「金虫くい塗」とすること。

- 加飾をする場合には、次のいずれかによること。

- 消粉蒔絵、平極蒔絵、丸粉蒔絵、消金地及び朱磨にあっては、金粉、銀粉、朱の粉その他の粉を蒔いた後、精製生漆を繰り返し「すり漆」すること。

- 錦絵にあっては、雲形を描くこと。

- 会津絵にあっては、檜垣を描いた後、ひし形の箔押しをすること。

- 鉄さび塗にあっては、生漆にさび土等を混ぜ合わせたものを用いて絵描きをした後、地の粉及び砥の粉又はこれらにベンガラを混ぜ合わせたものを蒔いてみがくこと。

- 色粉蒔絵にあっては、色粉を蒔いた後、ろうを付けた和紙を用いてみがくこと。

- 沈金にあっては、「のみ」を用いて彫り、精製漆をすり込んだ後、箔押し又は粉蒔きをすること。

- 漆絵にあっては、顔料などを粉末にした色粉を漆に練り合わせた彩漆で絵や紋様を描くこと。

原材料

- 漆は、天然漆とすること。

- 木地は、ホオノキ、トチノキ、ケヤキ若しくはセンノキ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

産地組合の概要

- 組合名会津漆器協同組合

- 所在地〒965-0042 福島県会津若松市大町1-7-3

- TEL0242-24-5757

- FAX0242-24-5726

- ホームページhttp://www.chuokai-fukushima.or.jp/aizushikkikumiai/

- 企業数102社

- 従事者数約1,000名

- 年間生産額約50億円

- 伝統工芸士29名

- 主な製品椀類、重箱、お盆、酒器、アクセサリー、仏具、他漆器製品全般