福島県

大堀相馬焼

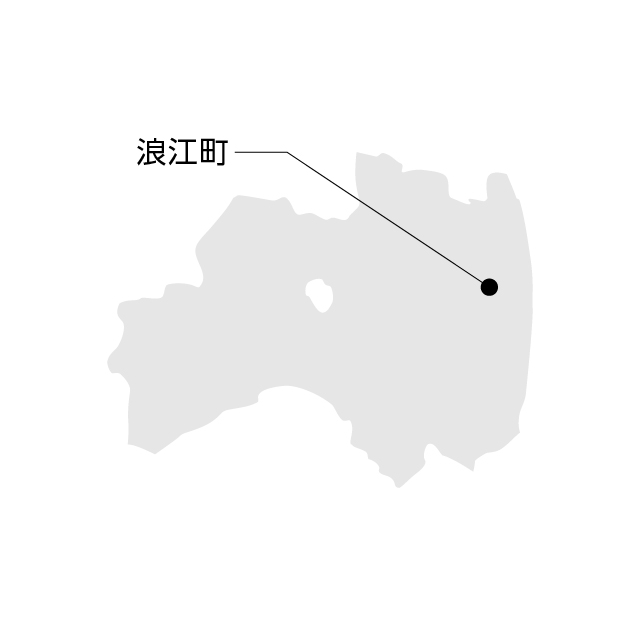

産 地

指定年月日

昭和53年2月6日

歴史

大堀相馬焼は今から約300年以上前に、浪江町大堀(旧大堀村)を中心として発達した焼物で、諸窯を支えてきたのは、陶技を修得した土地の農民や給人、新天地を求めて異郷からやって来た先進地の職人でした。相馬藩はこれを藩の特産物にしようと着目、元禄10年(1697年)には「瀬戸物師他領土へ出ることべからず」という布令を出して他領土への技術流出の防護に乗り出し、また、享保18年(1733年)には「今後下り瀬戸物を仕入商売してはならない。地元産の瀬戸物を主に使用するように」という地場産品愛用運動を布令して、藩による瀬戸物の買い入れと、一手販売をするようになりました。窯元も次第に隣村へと普及して、江戸末期には120戸の窯元を持つ東北随一の産地となりました。

明治の廃藩置県により相馬焼に対する藩の援助が途絶えると廃業する窯元が続出。その後戦争による打撃も大きく受けましたが、終戦後は多数の復員者や引揚者によって蘇りました。

平成23年(2011年)3月に東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故が発生し、大堀地区を含む浪江町全体が避難区域となり、全町民が避難を強いられました。現在も大堀地区は帰還困難区域に指定されております。震災前20軒以上あった窯元は、現在では約半数が福島県内の新天地で再開を果たしています。浪江町が誇るこの伝統工芸は困難に耐えてなお、生き続けています。

特徴

大堀相馬焼は江戸中期の元禄3年(1690年)に開窯し、相馬藩の保護育成のもと窯元が300年の伝統を引継ぐ手造り品です。

主製品は、青磁釉による青ひびといわれるひび割が器全体に広がった地模様となり素朴な味わいのある製品です。

青磁釉の外に、灰釉、あめ釉、白流釉等も使用し、日用品として厚く丈夫な製品です。

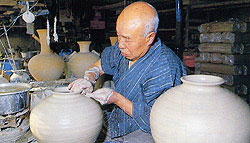

浪江町美森に埋蔵する陶土をろくろで手造りによって形成し、仕上げ後、陰干しにより完全乾燥した後素焼きします。そこに特有の「走り駒」の絵を描き、釉薬を掛けて本焼焼成します。また、独特の「二重焼」は、お湯が冷めにくく、熱いお湯を入れても持つことができます。

産地PR・最近の取り組み、課題など

2021年3月、浪江町内に「なみえの技・なりわい館」が完成し、大堀相馬焼協同組合は地元浪江町に戻り事業を再開しています。

2022年現在、事業再開している7窯元の作品を展示販売しています。

製法や工程について

製造工程

陶土を水に入れて泥水にし、粘土として使うものと不要なものとにより分けます。より分けた泥を乾燥させて粘土を作り、良く練った粘土をろくろにのせ、手作りで形を作ります。 形が出来たら仕上げをして乾燥させ、完全に乾いたら900~950度の温度で素焼きをします。素焼きの済んだものに絵を付けていきますが、このとき描かれる「走り駒」と呼ばれる馬の絵はこの産地だけにある絵のかたちです。絵の描かれた器に釉薬(うわぐすり)をかけてもう一度窯に入れ、1,250~1,300度で本焼きします。本焼きの終わった製品に、駒絵などを描き、貫入をはっきり見せるために墨汁を擦り込み、布でふきとって完成品とします。

この地区に窯業が発展した大きな原因として考えられることは、元禄の初めに「美森陶土」という良質の陶土が発見され、幾多の困難を克服しながら昭和の中期迄手作業による採掘作業が続けられ、窯元に供給してきたことです。

大堀相馬焼の大きな特徴とされる青磁釉の原料「砥山石」が発見され、青磁を初め、伝統釉薬として多彩に活用されてきました。

大堀相馬焼は創業以来300年、成形方法は一途にろくろ成形を行い、焼成は登り窯を使用してきました。

昭和40年頃より近代的なガス窯に改良されましたが焼成は昔ながらの焼成方法を踏襲しています。しかし日進月歩の世の中にあって、頑なに昔の伝統にのみしがみついていることが、伝統を守ることにはならないと思います。

今時の流れに従い多様化している生活環境にマッチした作品の製作に励んでいる若手技術者が注目されます。

大堀相馬焼は昭和53年に伝統的工芸品としての指定を受け、以来、技術技法の継承と後継者の確保育成に励んでいます。

技術・技法

- 成形は、ろくろ成形、押形成形又は手ひねり成形によること。

- 素地の模様付けをする場合には、「鋲止め」、「泥塗り」、「海面」、「菊押し」、「花ぬき」、「二重」、櫛目、イッチン盛り、面とり、「さるぽ塗り」、はり付け、飛びかんな、布目又ははけ目によること。

- 釉掛けは、浸し掛け、流し掛け又は塗り掛けによること。この場合において、釉薬は、「青磁釉」、「白流釉」、「灰釉」又は「あめ釉」とすること。

- 絵付けをする場合には、手描きによること。

原材料

- 使用する陶土は、大堀粘土、鹿島粘土又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

- 青磁釉に使用する陶石は、砥山石又はこれと同等の材質を有するものとすること。

産地組合の概要

- 組合名大堀相馬焼協同組合

- 所在地福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字知命寺40

- TEL0240-35-4917

- FAX0240-35-4927

- ホームページhttp://www.somayaki.or.jp/

- 企業数14社(内再開数7)

- 従事者数7名

- 年間生産額約800万円

- 伝統工芸士3名

- 主な製品湯呑(ゆのみ)、マグカップ、花瓶、皿など