山形県

山形仏壇

主な産地

指定年月日

昭和55年3月3日

歴史

元禄時代、京都方面との紅花等の取引で人の往来も頻繁になり、京都から仏壇、仏具つくりの文化も入ってきました。

江戸時代中期享保年間、初代星野吉衛兵が江戸浅草の後藤茂兵エ門に入門、木彫技術を学び、欄間、仏具等彫刻を業としました。二代目吉兵衛も江戸へ出て後藤門に入り彫刻を学んで帰郷し、漆塗師、蒔き絵師、金工錺職人等を統合し仏壇の制作を始めました。

特徴

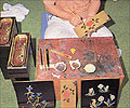

木地全面にケヤキ、セン等の木目板を張り、「木目を出した塗り」を施し、温もりを出しています。肘木桝組の「宮殿」は、心を打つ美しさです。

黒色に着色した唐草模様に沈金を施した「金具」は深みの中にも豪華さがあります。巻竜・天人等の彫刻は、絢爛豪華です。山形仏壇は、最も北限にあり、堅牢で荘厳さの中に木のぬくもりがあります。

産地PR・最近の取り組み、課題など

- 住宅様式の変化に対応した、和室、洋室どちらにも合う仏壇造りを目的に意匠開発事業に取り組んでいます。

- 平成26年度より、山形県産材(金山杉等)を使った仏壇製作へのチャレンジとして原材料対策事業に取り組んでいます。

製法や工程について

製造工程

山形仏壇は7工程に分業化されており、最初に木地、宮殿をつくり、その寸法に合わせて彫刻、金具を作ります。仮組みした後、漆塗装を施し、蒔絵、金箔押しをして金具を取り付けて仕組みます。

技術・技法

- 「木地」の構造は、「ほぞ組み」による組立式であること。

- 宮殿造りは、「肘木桝組み」によること。

- 塗装は、精製漆の手塗りをすること。

- 蒔絵及び「艶消押し」による金箔押しをすること。

原材料

- 木地は、マツ、スギ、ケヤキ、センノキ、シナ、ヒノキ、ホオノキ若しくはカツラ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

- 金具は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等の材質を有する金属製とすること。

- 漆は、天然漆とすること。

産地組合の概要

- 組合名山形県仏壇商工業協同組合

- 所在地〒990-2431 山形県山形市松見町8-11

- TEL023-632-1516

- FAX023-632-1517

- ホームページ -

- 企業数20件

- 従事者数55名

- 年間生産額約2千万円

- 伝統工芸士13名

- 主な製品仏壇・厨子・神輿