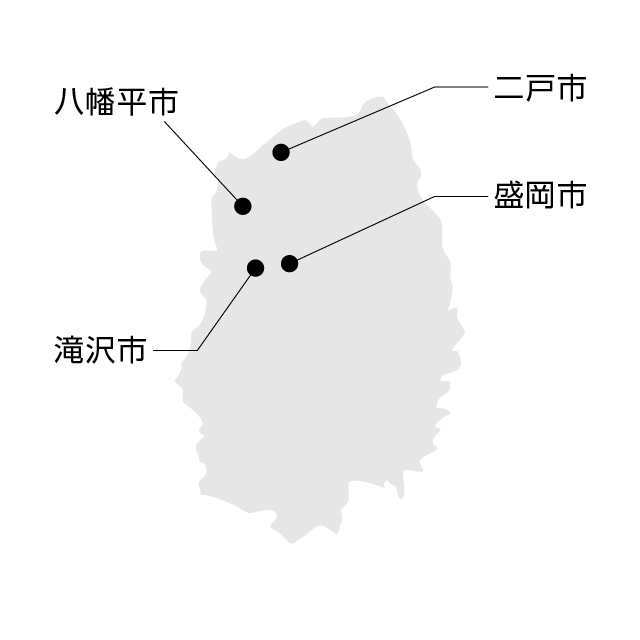

岩手県

浄法寺塗

産 地

指定年月日

昭和60年5月22日

歴史

浄法寺塗は中世に岩手県北部を支配していた豪族「浄法寺氏」の名前に由来しており、地名にもなりました。

土地の伝承によれば、神亀5年(728年)行基がこの地に天台寺を建立した時、中央から僧侶が派遣され、自家用の什器を作るために漆工技術も伝えられました。

藩制時代には南部藩の重要な産物として天台寺周辺から旧安代町付近まで産地を拡大し、「御山御器」の名前で知られ、現在の産地の基礎となっています。

特徴

製品は、日常使用される汁椀・飯椀・片口のほか、時代椀には加飾の入ったものもあります。

その殆どが、無地の本朱・黒・溜色による光沢を抑えた単色の仕上げとなっており、最大の国産漆生産地である良質の原材料を用いた飽きのこない柔らかな艶の質感に仕上げたのが大きな特徴です。

製法や工程について

製造工程

トチ・ミズメザクラ・ケヤキ等の材料を用いて木地を作ります。途中で乾燥させ木地を仕上げ、生漆を塗って木固めします。

これに地塗り・化粧錆などの工程を経て漆地下地を完成させます。これに「花塗」、又は「ろいろ塗」を施して完成させます。

技術・技法

- 下地造りは、次のいずれかによること。

- 「蒔地下地」にあっては、精製漆を塗付し、地の粉又は炭粉を蒔き付けた後、精製漆を用いて「粉固め」をすること。

- 「漆地下地」にあっては、精製漆を塗付しては水研ぎをすることを繰り返すこと。

- 塗漆は、次の技術又は技法によること。

- 「下塗」及び「中塗」をすること。

- 「上塗」は、花塗又はろいろ塗とすること。

- 加飾をする場合には、「漆絵」、「粉蒔絵」又は、「南部箔絵」によること。

原材料

- 漆は、天然漆とすること。

- 木地は、次のいずれかによること。

- 挽き物にあっては、ケヤキ、ホオノキ、トチノキ、ブナ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

- 指物にあっては、ケヤキ、ホオノキ、ヒバ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

産地組合の概要

- 組合名岩手県漆器協同組合

- 所在地〒028-7533 岩手県八幡平市叺田230番地

- TEL0195-63-1065

- FAX0195-63-1066

- ホームページ -

- 企業数14社(秀衡塗を含む)

- 従事者数35名(秀衡塗を含む)

- 年間生産額約2億円(秀衡塗を含む)

- 伝統工芸士11名(秀衡塗を含む)

- 主な製品汁椀、皿類、盆類、屠蘇器、吸椀、煮物椀