宮城県

雄勝硯

産 地

指定年月日

昭和60年5月22日

歴史

雄勝硯の歴史は大変古く、口伝によると約600年前の室町時代の頃と言われています。 元和年間(1615~1624年)伊達政宗公が遠島(牡鹿半島)へ鹿狩りの折り、硯二面を献上したところ非常に称賛され、褒美を授ったとされています。

また二代忠宗公もその巧みな技に感服し硯師を伊達藩に抱え、硯材を産する山に「お止め山(お留山)」と称し一般の採石を許さなかったと言われています。

特徴

黒色硬質粘板岩で光沢・粒子の均質さが優れその特性は純黒色で圧縮・曲げに強く吸水率が低く、化学作用や永い年月にも変質しない性質を持っています。

また、石肌の自然模様はいつまでも見飽きることのない優雅さがあり、柔らかな黒髪を思わせる女性美を持っています。

産地PR・最近の取り組み、課題など

~最近の取り組み~

原材料となる雄勝石の薄く割れる性質を活かし、石皿など硯以外の石工芸品の製造に取り組み一般家庭においても気軽に使用できる商品開発を行っています。

~課題~

採石業・製硯業の後継者が確保されていないことから、後継者の確保育成が最大の課題となっています。

製法や工程について

製造工程

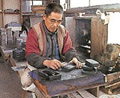

雄勝硯は、応永の昔より銘硯として称賛され、以来600年の歴史と伝統を誇っています。昔ながらの手作りの製法により、硯工人の腕ひとつ、呼吸ひとつで、たんねんに彫上げています。

露天堀により重機等を使い原石を採石します。

選別された良質の原石を制作する硯の大きさ・厚さ・形を考えて切断します。

切断した原石を円盤状の回転すり盤機の上にのせ、そこに川砂と水を流し込み、表面の凹凸を削り滑らかにします。

縁立て、荒彫り、仕上げ彫りの三段階に分けて、のみを肩にあて、体全体で硯を彫り上げます。

彫りあがった硯を中磨き、外磨き、仕上げ磨き三段階に分けて砥石・耐水ペーパーを使い、表面を丁寧に磨いていきます。

仕上げには、漆を使ったつや出し仕上げ、やき仕上げ、墨を使った墨引き仕上げの三つの方法があります。

技術・技法

- 使用する石材は「石きず」、「ひび」、又は「割れ目」のないものとすること。

- 「縁立て」には、「彫りのみ」及び「小丸のみ」を用いること。

- 「荒彫り」にあっては、「くりのみ」を用いる「くり彫り」をすること。

- 「荒彫り」した後、手作業による「仕上げ彫り」をすること。

- 「加飾彫り」をする場合には、「毛彫り」又は「浮き彫り」とすること。

- 「仕上げみがき」には、「砥石」を用いること。

- 仕上げは、次のいずれかによること。

- 「漆巻き」を必要とするものにあっては、「漆巻き」をした後、「つや出し仕上げ」又は「やき仕上げ」をすること。

- 「漆巻き」を必要としないものにあっては、「墨引き仕上げ」をすること。

原材料

- 石材は、雄勝石とすること。

- 漆は、天然漆とすること。

産地組合の概要

- 組合名雄勝硯生産販売協同組合

- 所在地〒986-1335 宮城県石巻市雄勝町下雄勝2丁目17番地 雄勝硯伝統産業会館内

- TEL0225-57-2632

- FAX0225-57-2161

- ホームページhttps://www.ogatsu-suzuri.jp/

- 企業数9業者

- 従事者数27名

- 年間生産額約2億円

- 伝統工芸士3名

- 主な製品一般書道用硯・仮名用硯・水墨画用硯・篆刻用硯 他