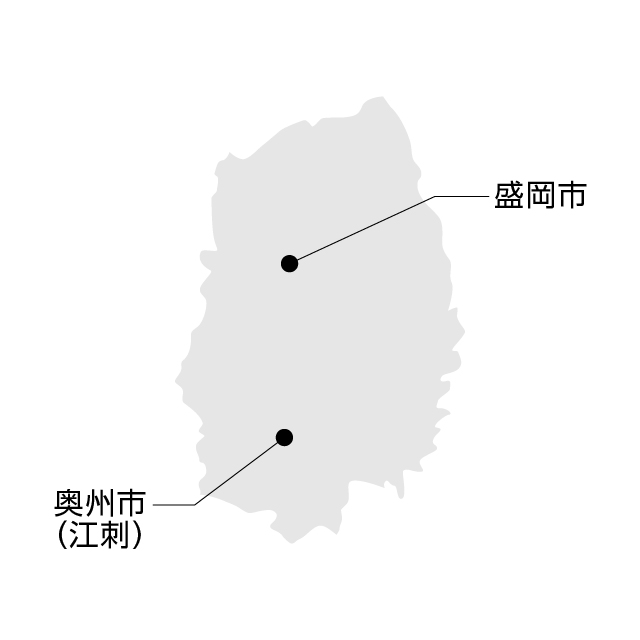

岩手県

岩谷堂箪笥

産 地

指定年月日

昭和57年3月5日

歴史

岩谷堂箪笥の起源は天明年間(1781~1788年)に遡ります。時の岩谷堂城主、岩城村将が家臣の三品茂左衛門に車付箪笥や長持などの木工家具の商品化を研究させたのがその始まりとされています。

岩谷堂(現在の奥州市江刺区)は、平泉文化を築いた藤原氏の初代・清衡が平泉に移るまでここを本拠地としていたこともあり、鋳金や木工などの工芸の伝統は古くからありました。

特徴

欅や桐等を素材とし、漆塗りの上に、手打手彫りの堅牢で優美な金具が取り付けられています。鍵のかかる金具が用いられるのは金庫の役目をするからです。重厚で伝統的な和箪笥です。

産地PR・最近の取り組み、課題など

岩谷堂箪笥は、伝統に培われた高級和箪笥として消費者の支持を得ていましたが、現代の住宅仕様や生活様式の洋風化により、従来の和箪笥の需要は年々減少しつつあります。

このような消費志向の変化に対応し、岩谷堂箪笥生産協同組合では、現代の消費者ニーズにマッチした商品開発に継続的に努めてきました。

一方、伝統的工芸品産業振興協会の「伝統的工芸品活用フォーラム」参加を契機として、平成22年度から岩谷堂箪笥の製造に係る材料を利用しながらより現代的な「和モダン」をコンセプトにした「岩谷堂くらしな」ブランドを立ち上げ、継続的に小物雑貨から小物家具まで幅広い新商品開発を行い、開発商品は平成23年度から逐次販売に供しております。

数多くの商品の中から、お気に入りの箪笥を割安で買える「岩谷堂箪笥まつり」を毎年3月上旬に開催しています。

Web: 岩谷堂箪笥生産協同組合ホームページ

製法や工程について

製造工程

-

木地

まず原木を製材します。あばれない(狂わない)ように「木枯らし」を行います(木枯らしとは材料と材料の間に桟をはさみ、風通しを良くしながら何年も自然乾燥させること)。 こうして乾燥させた狂いのこない材料から、無駄なく用途に応じた材料取りを行います。これを「木取り」と呼び、熟練された技術が必要とされます。

-

漆塗装

昔から岩手県は日本を代表する漆の産地で、平泉文化を華麗に装飾した漆塗装の技術が今も岩谷堂箪笥に生きています。 漆塗りには、代表的なものに拭き漆塗りと透明の木地蝋塗りがあり、塗っては拭き、塗っては磨くという工程を何度も繰り返します。

木地蝋塗りは次のように行われます。

・細工された木地に水をつけて砥石で研ぐ

・研いだ木地に漆と砥粉を混ぜ、ヘラで塗り、乾燥させて研ぎ出す(下地)

・次に生漆だけをヘラで塗る

・乾燥させて、また丹念に研ぐ(下地押さえ)

・刷毛で塗っては研ぐを数回繰り返す(中塗り)

・刷毛で上質の木地蝋漆を塗りさらに研ぐ(上塗り)

・最後に摺漆を数回。そのたびに磨きを入れる

-

手打ち金具

唐草や唐獅子、龍などの下絵を描きます。この意匠(デザイン)は、永い間伝えられてきたものです。この下絵を鉄板に貼ります。この鉄板を金槌と自分で作った鏨(たがね)を使い裏から打ち出し、表から線刻して絵模様をいきいきと浮かび上がらせるように打ち出していきます。裏返して膨らみをさらに出し、最後に鑢(やすり)をかけます。 出来上がったものに錆止め、色上げをし、仕上げます。

- 仕上げ

塗り上がった木地に引手や角金具、蝶番、錠前金具等をつけ、完成します。

技術・技法

- 木材の乾燥は、自然乾燥及び強制乾燥によること。

- 使用する板材は、無垢材とすること。この場合において、板材の厚さは、天板、側板、たな板、束板、かんぬき、地板及び台輪にあっては18ミリメートル以上(「姫箪笥」に使用する場合は、16ミリメートル以上)、裏板にあっては6ミリメートル以上とすること。

- 木地加工は、次によること。

本体の箱組みは、次の技術又は技法によること。

- 側板に対する天板の接合は、5枚組以上の前留め組み接ぎ、前留めあり組み接ぎ又は留形隠しあり組み接ぎにより、側板に対するたな板の接合は、包み片胴付き追入れ接ぎ、包みあり形追入れ接ぎ又は剣留め両胴付き追入れ接ぎにより、側板に対する地板の接合は、5枚組以上の組み接ぎ又は包み打付け接ぎにより、側板に対する裏板の接合は、包み追入れ接ぎによること。

- 天板、たな板及び地板に対する束板の接合は、包み片胴付き追入れ接ぎ又は剣留め両胴付き追入れ接ぎにより、束板に対する裏板の接合は、平打付け接ぎによること。

- 天板に対する裏板の接合は、包み追入れ接ぎにより、たな板、地板に対する裏板の接合は、平打付け接ぎによること。

引出しに使用する板材は、無垢板又は化粧板張りとし、化粧板は、厚さ3ミリメートル以上の挽き板とすること。この場合において、部材の接合は、包み打付け接ぎ、包みあり組み接ぎ、組み接ぎ又は片胴付き追入れ接ぎによること。

とびら又は引戸を付ける場合には、次の技術又は技法によること。

- 板物にあっては、板材は、厚さ18ミリメートル以上(「姫箪笥」に使用する場合は、16ミリメートル以上)の無垢板又は化粧板張りとし、化粧板は、厚さ3ミリメートル以上の挽き板とすること。この場合において、部材の接合は、本ざね留め端ばめ接ぎによること。

- 枠物にあっては、板材の厚さは、枠板にあっては18ミリメートル以上(「姫箪笥」に使用する場合は、16ミリメートル以上)、鏡板にあっては6ミリメートル以上とし、枠の部材の接合は、留形やといざね接ぎ又は留形挽き込み接ぎにより、枠板に対する鏡板の接合は、段欠き打付け接ぎ又は片胴付き追入れ接ぎによること。

- 台輪を付ける場合には、台輪の四方の角の部材の接合にあっては留形片胴付き追入れ接ぎ又は包み片胴付き追入れ接ぎにより、根太の接合にあっては追入れ打付け接ぎによること。

塗装は、次の技術又は技法によること。

- ふき漆塗にあっては、生漆を繰り返し塗付した後、精製生漆又は透漆を用いて「仕上げふき」をすること。

- 「木地呂塗」にあっては、クロメ漆を用いて下塗をし、木地呂漆又は呂色漆を用いて上塗した後、上塗研ぎをし「胴摺り」をすること。

- 金具の製造は、次の技術又は技法によること。

- 使用する地金の厚さは、0.8ミリメートル以上とすること。

- 「鏨彫り」は、手作業により彫り鏨を用いて行うこと。

- 「打ち出し」は、手作業により木台及び金鎚を用いて行うこと。

- 蝶番、錠及び鍵作りは、手作業によること。

- 引き手作りは、手作業により「わらびて型」、「もっこ型」、「ひるて型」又は「角手型」に鎚打ちし成形すること。

- さび止めは、鉄製にあっては、焼いた金具に動物性繊維をすりつけた後、ろうを塗り布で磨き、銅又は銅合金製にあっては、ろうを塗り布で磨くこと。

- 色仕上げは、鉄製にあっては、生漆を塗布し焼き付けて着色を行い、銅又は銅合金製にあっては、硫化物を用いて着色を行うこと。

原材料

- 木地は、ケヤキ、クリ、キリ、スギ、ニレ、タモ、キハダ、セン、カツラ若しくはホオノキ又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

- くぎは、「ガマズミ」製又はこれと同等の材質を有するものとすること。

- 漆は、天然漆とすること。

- 金具は、鉄、銅、又は銅合金製とすること。

産地組合の概要

- 組合名岩谷堂箪笥生産協同組合

- 所在地〒023-1131 岩手県奥州市江刺愛宕字海老島68-1

- TEL0197-35-0275

- FAX0197-35-0972

- ホームページwww.iwayado-tansu.jp

- 企業数4社

- 従事者数37名

- 年間生産額約15,000万円

- 伝統工芸士21名

- 主な製品整理箪笥、車付箪笥、階段箪笥、サイドボード、仏壇