青森県

津軽塗

産 地

指定年月日

昭和50年5月10日

歴史

津軽塗の始まりは、元禄年間(1600年代末~1700年代初頭)に遡り、津軽四代藩主信政(1656~1710年)の時代に召し抱えられた塗師池田源兵衛が創始者と伝えられています。

津軽塗が産業として形を整えたのは明治初頭で、藩政下に積み重ねられた伝統技術を土台に産業化の糸口が開かれました。

その後も多くの工人達が創意工夫を凝らし、技術を磨き今日の津軽塗を築き上げてきました。

特徴

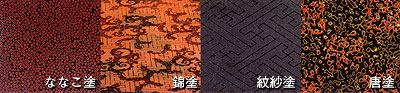

我が国最北端の伝統的漆器として津軽ヒバを素地に木地に布を貼り、各種の色漆で塗重ね研ぎを繰り返し、50工程余りを経て作られる唐塗や小紋風の粋なパターンの「ななこ塗り」、つや消しの渋い黒地がモダンな肌合いの「紋紗塗り」など、多彩な技法を駆使した堅牢で優美な塗りが特徴です。

産地PR・最近の取り組み、課題など

伝統という名にあぐらをかけばその工芸は取り残され、しまいには滅びてしまうことになりかねません。

その事を良く理解している若手職人たちの活躍ぶりは最近特に目を見張るものがあり、伝統を保持しながら新しい時代に対処しようとする伝統工芸の世界に身を置く人、あるいは表現芸術に励んでいる人、また産業工芸という言葉をクラフトという名に置き換えた大衆向けの工芸を製作している人など様々な若手職人がしっかりと存在し、世界へ向けた新しい津軽塗ブランドの創造が始まっています。

製法や工程について

製造工程

津軽塗が産業として形を整えたのは明治初頭で、藩政下に積み重ねられた伝統技術を土台に産業化の糸口が開かれました。その後も多くの工人たちが創意工夫を凝らし、技術を磨き今日の津軽塗を築き上げてきました。装飾性にこだわった津軽塗のそれぞれの塗りのパターンを紹介します。

生活環境の洋風化、価値観の多様化している中にあって生活に潤いを与える道具としての工芸品が見直されてきています。

発想の転換が各方面から要求されているだけに、心の充足感を与える感性ある「モノ」づくりが必要で、デザイン、機能を含めた新たなクラフトのあり方が問われている事を痛感しています。

クラフトの世界が可能性に満ちあふれている事を理解し、伝統的な技術、技法の研さんに裏付けされた「モノ」づくりをベースとしながら使い易さ、適正価格、堅牢性、機能美、様式美、遊び心等を備えた製品を追求し、生活に「用と美」を浸透させる事で「暮らしの要求」に応えるべきだと考えています。

技術・技法

- 下地は、木地に直接生漆を塗付し、「布着せ」をした後、生漆に地の粉、米のり又は砥の粉を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付することにより「本堅地造り」をすること。

- 塗漆は、次のいずれかによること。

- 唐塗にあっては、次の技術又は技法によること。

- 「仕掛べら」を用いて精製黒漆を置き、多種の精製彩漆を用いて「塗り分け」をすること。

- 「妻塗」をし、精製透漆を塗付した後、「大清水砥石」等を用いて「研ぎ出し」をすること。

- 「ろいろ仕上げ」をすること。

- ななこ塗にあっては、次の技術又は技法によること。

- 中塗及び中塗研ぎをした後、精製彩漆又は精製黒漆を塗付し、菜種を蒔くこと。

- 菜種を除去し、精製彩漆を塗付した後、「大清水砥石」等を用いて「研ぎ出し」をすること。

- 「ろいろ仕上げ」をすること。

- 錦塗にあっては、次の技術又は技法によること。

- 中塗及び中塗研ぎをした後、赤色及び黄色の精製彩漆を「種漆塗」し、菜種を蒔くこと。

- 菜種を除去した後、「大清水砥石」等を用いて、「研ぎ」をすること。

- 精製黒漆を用いて唐草及び紗綾形を描いた後、緑色の精製彩漆を用いて雲形等を描くこと。

- 精製彩漆を塗付し、朱にすず粉を混ぜ合わせた「色粉」を蒔くこと。

- 「ろいろ仕上げ」をすること。

- 紋紗塗にあっては、次の技術又は技法によること。

- 中塗及び中塗研ぎをし、「模様描き」をした後、精製透漆を塗付し、もみがら炭粉又は研炭粉を蒔くこと。

- 「ろいろ仕上げ」をすること。

- 唐塗にあっては、次の技術又は技法によること。

原材料

- 漆は、天然漆とすること。

- 木地は、ヒバ、ホオノキ、カツラ若しくはケヤキ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

産地組合の概要

- 組合名青森県漆器協同組合連合会

- 所在地〒036-8061 青森県弘前市大字神田2-4-6

- TEL0172-35-3629

- FAX0172-35-3629

- ホームページhttp://tsugarunuri.org

- 企業数72社

- 従事者数104人

- 年間生産額約2億7,500万円

- 伝統工芸士13名

- 主な製品座卓、茶器、飲什器、箸 他