山形県

羽越しな布

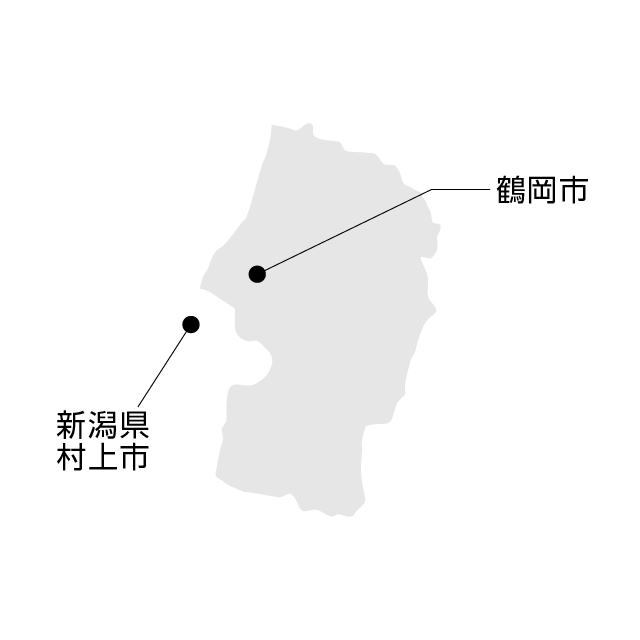

産 地

指定年月日

平成17年9月22日

歴史

しな布はいつ頃から織られるようになったのかは定かでありませんが、平安時代に編纂された延喜式(えんぎしき)の貢物として信濃布が記されていることから、当時にはすでに織られていたと思われます。

このように昔は古代布として全国各地で生産されていたようですが、木綿や絹の普及、戦後の化学繊維の大量生産により多くの産地から姿を消しました。

今なお残る山里の生産地では、冬は雪に覆われるなど厳しい自然条件の中での女性の貴重な現金収入源として、必要不可欠な産業でした。

現在も昔と変わらぬ技術・技法が連綿と受け継がれ、人を惹きつける自然素材の布が織られています。

特徴

羽越しな布は、山間部に生育するシナノキの樹皮から靱皮を剥ぎ取り、その繊維を糸にして布状に織り上げたもので、ざっくりとした手触りと落ち着きのある風合いが特徴です。

昔は衣類や穀物を入れる袋、酒・豆腐等の漉し袋、蒸籠の敷布など、主に生活用品として幅広く使われていましたが、現在はその特性を生かした帯、暖簾、バック、帽子など、生活に彩を与える趣味の工芸品として生産されています。

産地PR・最近の取り組み、課題など

鶴岡市の関川地区では、地域をあげてしな布の生産に取り組んでおり、後継者育成を目的とした研修事業や原材料でもあるシナノキの保育研修など将来を見据えた取り組みを継続しながら産地の振興を図っています。

また、デザイン性の高い新たな商品づくりを目指しており、今後の事業展開が大いに期待されています。

一方で、従事者の減少・高齢化が深刻であり、しな布を産業として発展・拡大させるために克服しなければならない大きな課題となっております。

製法や工程について

製造工程

しな布ができるまでには大変な時間と手間がかかります。本来は二十以上の工程を踏んで布になるのですが、季節ごとの工程を紹介します。

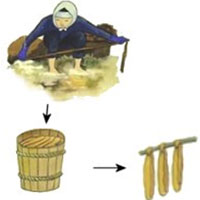

(1)皮を剥ぐ(6月下旬~7月上旬)

木を切り倒して枝を落とし、しなの木の外皮をはぎ、中皮をとり出し最低1週間から十日、日光に当てて乾かした後、屋根裏部屋などに保管しておきます。

(2)しな煮(8月~9月)

乾燥したしな皮を一昼夜水に漬けて柔らかくして渦状に巻いた後にドラム缶などで作った大釜にいれ、木灰、水と一緒に十~十二時間かけてじっくりと煮て柔らかくします。

(3)しなこき(8月~9月)

釜から出してさっと水洗いして、一枚ずつ薄い層ごとにはがします(へぐれたて)。 これを川に持って行って、繊維だけを残すために石や木の棒でこいていきます。

(4)しな漬け(9月中旬)

しなこきした皮を大きな桶に入れ、米糠と水と一緒に一昼夜漬けた後で川の水できれいに水洗いします。 それを「しな裂き」まで軒先などに吊るして乾燥させておきます。

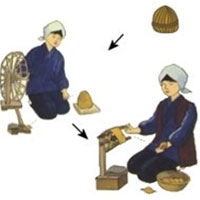

(5)しな裂き(11月~12月)

湿り気を与えながら指先でしなを幅5ミリ程になるように裂いて糸のようにします。

(6)しな績み(11月~3月)

糸のつなぎ目に穴を開け糸をつなぎ、よりをかけて長い糸にします。

(7)しなより(2月~3月)

糸車をつかって糸にさらによりをかけます。

(8)機にかける(2月~3月)

できた糸を枠にかけ、へばと呼ばれる台を使って一つの機分の縦糸をかけた後、ちきりに巻き(お巻き)、その後一本の糸ずつ綜絖と筬に通します。横糸はくだに巻いて機織の用意がととのいます。

(9)機織(2月~4月)

昔から織られている「腰機」や、改良された「高はた」で丹念に織り上げていきます。

技術・技法

- 原料のしな皮は、「しな煮」、「しなこき」、「しな漬け」を行うこと。

- しな皮を幅三ミリメートル程度に裂き、撚りをかけながら手作業で糸状に績むこと。

- 経糸にあっては五から八回程度、緯糸にあっては二から三回程度糸車を回転させて糸に撚りをかけること。

- 織組織は、平織りを基本とすること。

原材料

- 羽越地域の山間部に生育するシナノキ、オオバボダイジュ又はノジリボダイジュの樹皮から取れる靭皮繊維とすること。

産地組合の概要

- 組合名羽越しな布振興協議会

- 所在地山形県鶴岡市関川字向222

- TEL0235-47-2502

- FAX -

- ホームページ関川しな織協同組合

- 企業数78社

- 従事者数78名

- 年間生産額約2千万円

- 伝統工芸士0名

- 主な製品帽子、暖簾、帯、バッグ、手提、小物入、アクセサリー