東北の伝統的工芸品のご紹介

最北端の伝統漆器

津軽塗は、元禄時代から青森県弘前を中心に作られてきた、わが国最北端の伝統漆器です。 堅牢で優美な塗りが特徴ですが、津軽ヒバを素地に、約50ものの工程を経て完成されます。

津軽塗を代表する、色漆の断層が美しい斑点模様をなす「唐塗」や、江戸小紋風のパターンが粋な「ななこ塗」、錦風の豪華な「錦塗」、艶消しの渋い黒地の「紋紗塗」など、多彩な技法を誇ります。

質実剛健・丈夫で長持ち

17世紀中頃、南部藩で京都から茶釜職人を招いたのが始まりです。盛岡と水沢で作られた鋳物を総称して南部鉄器と呼びます。伝統的技法の中でも、鉄器の錆を防ぐための「金気止め」は、南部鉄器独特の技術です。

また、「霰」文様など、見た目の美しさのみならず、鉄の健康効果の面からも注目されています。

精密な紋様を鮮やかに 打ち出す飾り金具

ケヤキの美しい杢目と繊細で豪快な飾り金具が調和し、重厚な風格と気品を誇る岩谷堂箪笥。岩谷堂は奥州藤原氏ゆかりの地でもあり、鋳金や木工等の伝統が古くからありました。

厳しい風雪に耐え育った杢目は年を経るごとに味を増し、手の込んだ打ち出し工程で作られた金具が堅牢性をさらに高めます。

奥州藤原文化の香りを 伝える金色の菱紋

平安末、絢爛たる黄金文化を築いた奥州藤原氏に端を発すると伝えられ、赤と黒の基調の中に独特の菱形紋様の金箔がちりばめられます。

この地方は、漆と金の特産の地でもあったことから金箔を用いた造りが受け継がれており、光沢を抑えた仕上が漆本来の美しい艶をひきだし、高貴な格調と力強さを醸し出しています。

良質ゆえのシンプルさ

国内最大の漆生産地でもあるこの地で受け継がれた伝統は、用の美。普段使いのための漆器だからこそ、良質の原材料を使い、確かな技によってつくられる飽きのこない質感が最大の特徴です。

ほとんどが無地の本朱・黒・溜色の単色で、光沢をおさえた仕上げになっています。 浄法寺塗の名は中世に岩手県北部を支配していた豪族「浄法寺氏」の名前に由来しています。

角館に伝わる技術

天明年間、角館の下級武士の手内職として始まり、佐竹城主の保護のもと今日に受け継がれました。ヤマザクラの樹皮の質感を生かして作られる樺細工は全国でも角館だけに伝わる技術で、世界にも類を見ない樹皮工芸と言われます。

ヤマザクラの樹皮の特有な美しさを表現した製品は、強靱で防湿性に優れ、使うほどに光沢が増し、実に渋い野趣ある味わいを楽しめます。

素朴で堅牢な実力派

実用に重きを置いた素朴さが特徴の川連漆器。800年の伝統が育んだ暮らしの技術は、素朴なぬくもりを感じさせます。

本体部のゆがみを抑えるために「柿渋汁」と「生漆」を直接木地に塗り、堅牢な漆器に仕立げます。また、高度な技術を要する「花塗り」や、独特な技法の沈金技術も特徴です。

優美な木目と杉の香り

曲げわっぱには自然の厳しさに耐えた弾力性の高い天然秋田杉だけが使われます。こまかな年輪が生み出す独特の美しさと強靭さ。そしてすがすがしい杉の香り。

天然秋田杉を薄く剥いで柾目を取り出し独自の技術で曲げ輪を作り、山桜の樹皮にて縫留めして製作します。軽くて扱い易く、日用品として現代のニーズに合う製品開発にも力をいれています。

こだわりの秋田杉

天然秋田杉は、年輪が揃っていて木目が細かく美しく、香りが良い上に、伸び縮みが少ないため狂いが生じにくいという特性を持っています。 秋田杉を使った桶樽の歴史は古く、秋田城からは平安後期と推定される桶が見つかっています。

しかし木目や色を合わせながら厳選し、寸分の狂いなく桶や樽に組み合わせる技術は、まさに職人技。そして、呼吸する天然素材の良さが再び見直されています。

東北だけの、こけし文化

江戸時代中期以後に、東北地方の温泉土産として生まれたものと伝えられ、宮城県内には、「鳴子」「作並」「遠刈田」「弥治郎」「肘折」の5つの系統があります。

頭部と胴体だけという、簡略化された造形。山村の自然に囲まれて育まれた素朴な美は、産地の独特の形・模様を通じて今日に受け継がれています。

鄙の華人政宗公も愛用

雄勝硯の歴史は古く、室町時代から優れた硯として称賛され、仙台藩主伊達政宗公も愛用していました。 雄勝石は理想的な硯石の条件をすべて兼ね揃え、全国の天然硯原石の90%の生産量を占めています。

鋒鋩の荒さ、細さ、さらに堅さ、柔らかさのバランスがよく、色彩は黒色もしくは暗藍色、光沢が豊かで石肌はなめらかで、道具としての美しさも魅力的です。

木目を生かす塗の技法

江戸時代初期より350年余の歴史を持ち、鳴子の主要産物として日用品を中心に作られてきました。 鳴子漆器の特徴は、優しい木目を生かした塗の技法で、使うほどに、漆は透明感を増し、木目もさらに美しく生かされます。

透明な漆で木目を見せる「木地呂塗」、木地の表面に漆の色だけ残す「ふき漆仕上げ」、墨流の模様を作る「竜文塗」。また、伝統的な「塗立て」にはしっとりとした美しさがあります。

荘厳で豪華、伊達なインテリア

仙台箪笥は、宮城県仙台市を中心に宮城県内で製造されている箪笥です。

江戸時代末期以降、仙台藩の地場産業として成長しました。

木目が浮かび上がる木地呂(きじろ)塗りに豪華な金属製の飾り金具が施されていることが特徴です。

茶の湯釜といえば

平安の昔から900年もの歴史を持つ山形鋳物。この地の土や川の砂は鋳物に非常に適しており、茶道に欠かせない茶の湯釜の多くが、実は山形産なのです。

鉄瓶、青銅花瓶、鉄鍋、置物等、薄手で、しかも繊細な肌や正確な形は優れた技術によるものです。

また一方、モダンでおしゃれな鋳物も、確かな技術によって生み出されています。

城下町米沢の絹織物

置賜紬は、この地区で生産されている織物の総称で、米沢藩主上杉鷹山公の奨励により発展しました。

米琉板締小絣、白鷹板締小絣、緯総絣、併用絣、草木染紬と5品種ありますが、いずれも先染の平織で、野趣に富む素朴な風合いが特徴です。

草木染の中でも、特産の紅花で染める鮮やかな紅花染めは、紅花の生まれ故郷、置賜にて復活を遂げたものです。

分業がもたらす匠の粋 荘厳さ漂う伝統の金仏壇

山形に仏壇がもたらされたのは、江戸時代中期。この地の豊かな木材と良質の漆に恵まれて発展しました。

山形仏壇は7つの工程に分かれており、漆塗師、蒔絵師、金工飾り職人それぞれの匠が技の粋を凝らして完成されます。

肘木桝組の「宮殿」は緻密な細工が施され、黒色に着色した唐草模様に沈金を施した「金具」は深みの中にも豪華さがあります。

木目と木肌そして 駒文字の美しさ

今では全国将棋駒生産量の95%以上を占める天童。将棋は戦術を練る競技ですが、江戸時代末期、武士にふさわしい内職として駒づくりが奨励されました。 木地作り、駒彫り、駒書き、と分業化された製造工程を経ます。

駒文字には楷書体と草書体があり、特に草書体は、天童将棋に伝承されている独特で美しい文字です。

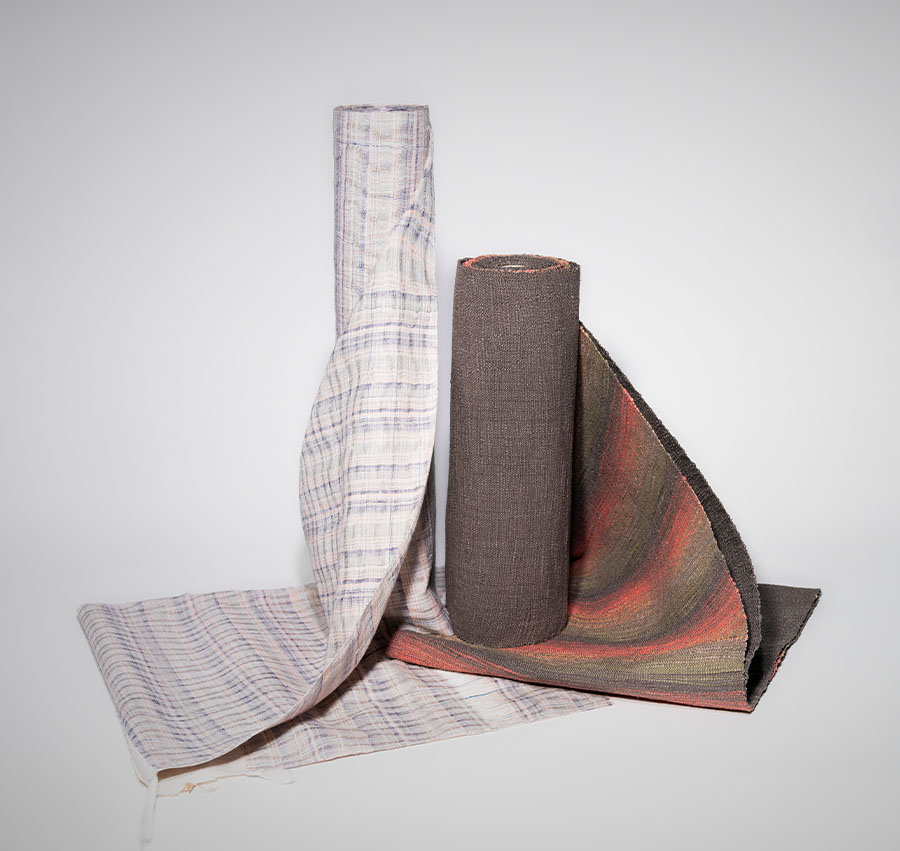

手技がつむぎだす ざっくりとした樹皮の布

羽越地域の山間部に生育するシナノキなど樹皮から取れる靭皮繊維で糸を作り、布状に織り上げた、しな布。 樹皮の繊維であることから機械化ができず、全ての工程が手作業でなされ、織り上がるまで一年を要します。

ざっくりとした手触りと落ち着きのある風合いに特徴があり、帯地ばかりでなく、バック、帽子等多くの日用品にも加工されています。

絢爛たる多彩な加飾

会津の地に本格的に漆工芸が根付いたのは16世紀末、蒲生氏郷公の頃。常に最新技術を積極的に取り入れて成長を続け、蒔絵や沈金などによる多彩な加飾に特徴があります。

渋味のある「鉄錆塗」、もみ殻をまいて模様を出す「金虫喰塗」、木目の美しい「木地呂塗」、美しい塗肌の「花塗」など、華やかな加飾法が用いられ、日本人好みの縁起の良い意匠や、伝統の会津絵が目を楽しませます。

釉の中に駆ける神馬

江戸中期に開窯。300年の伝統を引継ぎます。 青磁釉による「青ひび」といわれるひび割が、器全体の地模様となって素朴な味わいを持ちます。そこに描かれる「走り駒」の絵は、大堀相馬焼の代表的なシンボルです。

また、独特の「二重焼」は、お湯が冷めにくく、熱いお湯を入れても持つことができます。

東北最古の白磁器と 陶器・磁器二つの顔

戦国時代に、会津若松の黒川城の屋根に使う瓦を焼いたことから、焼き物作りが始まったと言われます。 東北最古の白磁器の里であり、陶器・磁器の両方を作っている産地です。

磁器は呉須による染付や和洋絵の具による彩画等、多数の技法を持ち、陶器は伝統的なあめ釉や自然灰釉を使用した、素朴で親しみやすい深い味わいを持っています。

雪国だからこそ継承されてきた素朴な手編み

奥会津地方の山間部に自生する植物を素材とする編み組細工で、堅牢で素朴な手編みの良さが特徴です。

山間地における積雪期の手仕事として、古くから日常の生活に用いる籠や笊などが伝承されてきました。ヒロロ、山ブドウ、マタタビ。 それぞれに特性を生かした細工が施され、採取から完成に至るまで全て手作業で行われています。

こだわりの糸から織られるこだわりの織物

からむしは、イラクサ科の多年草で苧麻(ちょま)とも言います。昭和村では上布の原材料となる上質なからむしが途絶えることなく生産され続けています。吸湿・速乾性に優れており、さらりとした感触が心地よく夏の衣料を始め小物や装飾品など用途は多岐に渡ります。特に、夏衣としては、一度着用すれば他の織物を着ることができなくなると言われるほど上質な製品です。