福島県

奥会津昭和からむし織

産 地

指定年月日

平成29年11月30日

歴史

山間高冷地の昭和村では、江戸時代にはからむし栽培が始められ、途絶えることなく生産されています。習得に長期間を要する「からむし引き」と「手績み」を経て作られるからむしの糸は、非常に品質が高く、越後上布や小千谷縮布の原料にもなっています。昭和村のからむしは、原料として出荷されているほか、村内においても織りの技術は、親から子へ、姑から嫁へと代々家々に受け継がれ、地機で織られた裃などがハレの着物として用いられてきました。

特徴

奥会津昭和からむし織の一番の特徴は、原材料である昭和村産のからむしの品質の高さです。からむしはイラクサ科カラムシ属の植物で、「苧麻(ちょま)」または「青苧(あおそ)」とも呼ばれ、茎の部分の靱皮繊維(外皮の内側の繊維)を利用します。水分の吸湿・速乾性に富み、天然繊維としては非常に強く、水に濡れると強さが増し、耐久性にも優れています。さらりとした感触が心地よく、夏の衣料を始め小物や装飾品など用途は多岐に渡ります。特に、夏衣としては、一度着用すれば他の織物を着ることができなくなると言われるほど上質な製品です。

産地PR・最近の取り組み、課題など

奥会津昭和からむし織の帯や着物を1点完成させるまでには、からむしの収穫、糸づくりから織の完成までの工程に、1年以上もの年月を要します。また、生活様式の変化により着物を着る機会が減り、奥会津昭和からむし織の需要は減少しています。このような状況の中、平成6年度よりからむし織体験生(織姫・彦星)事業が実施され、昭和村のからむし織に触れるきっかけ作りが継続して行われ、現在も、村が一丸となって技術・技法を継承し、産業振興に取り組んでいます。

からむし工芸博物館では、昭和村のからむしの歴史などについて、わかりやすく展示されています。また、昭和50年頃から始まった高機織の織体験ができる織姫交流館が隣接しています。

産地イベント

◇からむし織の里フェア

◇からむし織の里雪まつり

製法や工程について

製造工程

- からむし引き

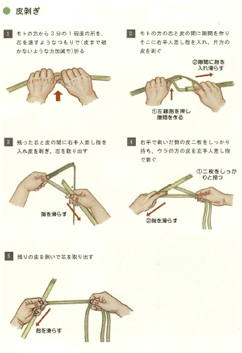

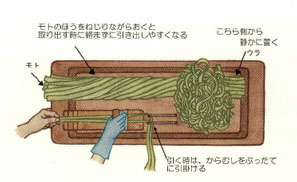

剥いだ皮を十分に水に浸した後、からむし引き道具(苧引き板、苧ひきご、盤)を使用し、そ皮(表面の青味の部分)をとり、表(そ皮がついていた面)を引き、表裏を返して同じように引く。左手で持っていた根元の方を引く。

皮剥ぎ

からむし引き

- 糸績み

からむしを乾燥させた後、作りたい糸の太さに合わせて繊維を細く裂き、つないでよりをかける。経糸はよりをきつく、緯糸は少し甘めにかける。

- 織り

地機において経糸は腰板で体に固定されており、現代の綜絖の役割をする掛け糸と右足の操作によって上下させ、緯糸を杼で打ちこむことで布を織る。

技術・技法

- 原材料のからむしは、「からむし引き」を行うこと。

- 使用する糸は「手績み」によること。

- 製織には、地機を用いること。

原材料

- 福島県大沼郡昭和村に生育するからむし

産地組合の概要

- 組合名昭和村からむし後継者育成協議会

- 所在地〒968-0215 福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島611番地(昭和村からむし振興室内)

- TEL0241-57-2116

- FAX -

- ホームページ株式会社奥会津昭和村振興公社

- 企業数 -

- 従事者数34名

- 年間生産額1,800万円(うち伝産品 200万円)

- 伝統工芸士 -

- 主な製品着物、男帯、半幅帯、八寸帯、のれん、敷物等