岩手県

南部鉄器

産 地

指定年月日

昭和50年2月17日

歴史

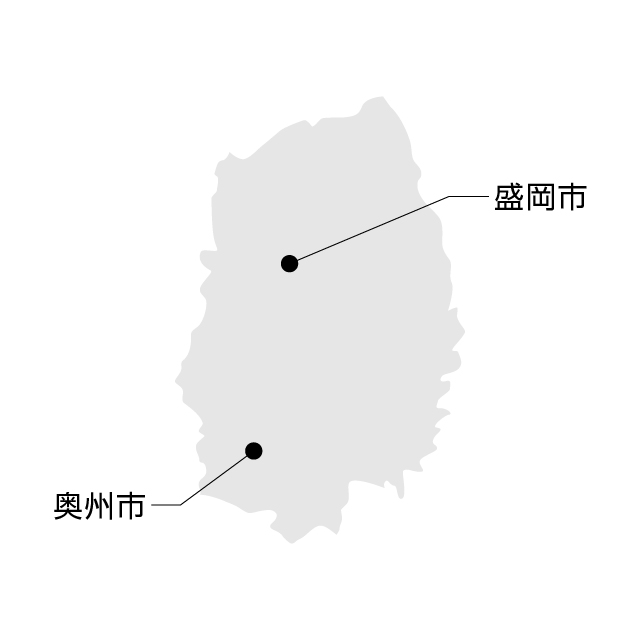

岩手県を代表する特産品として人気のある南部鉄器は、江戸時代南部藩のもとで、茶の湯釜、鉄びんを中心に盛岡で発達したものと、伊達藩領であった旧水沢市に早くから根づいた日用品鋳物を中心として発達したものとがあり、この二つの産地から形成されております。

このような関係から、昭和34年、南部鉄器協同組合(昭和24年設立)と水沢鋳物工業協同組合(昭和29年設立)が全県的な組織のもとに、共同の利益の保護増進並びに業界の振興発展を図ることを目的に連合会が設立されました。 現在でも昔ながらの伝統的技術・技法を受け継いで、茶の湯釜や鉄びんなどを一つ一つ手づくりで作成しております。また南部鉄器は昭和50年、国の伝統的工芸品として第一次で指定されております。

特徴

17世紀中頃南部藩の盛岡で京都から釜師を招いて茶の湯釜をつくらせたのが始まりです。

伊達藩の水沢では古くから日用品鋳物の生産が盛んです。今日でも焼型、乾燥型の鋳型作り、紋様押し、肌打ち、漆仕上げ等の伝統的技法により生産されています。

「質実剛健・丈夫で長持ち」これが南部鉄器のイメージですが、描かれた様々な絵柄紋様は作り人の心の機微や温もりを肌で感じさせてくれます。

産地PR・最近の取り組み、課題など

昔ながらの伝統技法を守りながらの茶の湯釜・鉄瓶製作に加え、現代の生活様式にも幅広く受け入れられるようなデザインの新商品開発や、海外向けの製品の開発・海外見本市への出展などにも取り組んでいます。

製法や工程について

製造工程

鉄瓶をつくるには、まず鉄瓶のデザインを考えることから始まり、次の説明のように実に数多くの工程を経て、最後に鉉を取り付けて完成します。

- 作図と木型について

作図に基づいて木型を作ります。

- 鋳型のできるまで

木型を手で回しながら鋳型を作っていきます。

- 紋様をつけ肌打ちをする

鋳型の内側に紋様を押したり鋳型の肌に肌打ちをします。

- 中子づくり

砂に埴汁を加えたものを、中子型に入れて作ります。

- 型の組み立て

鋳型に手で中子をはめ込み鋳型を組み立てます。

- 原料の鉄の溶解と鋳込み

鉄を溶解炉で溶解し、その溶解された鉄を鋳型に注ぎ込みます。

- 型出し

鋳型を外して、中の製品を取り出します。

- 金気止め

錆び防止のために、木炭炉の中で製品を焼きます。

- 研磨と着色

外面の酸化被膜を、針金ブラシ等でこすり、くご刷毛で、漆やおはぐろを塗ります。

- つるの取り付け

鉄びん本体へつるを取り付けます。

技術・技法

- 鋳型造りは、次の技術又は技法によること。

-

砂型であること。

-

溶湯と接する部分の鋳物砂には、「真土」を用いること。

-

鋳型の造型は、「挽き型」又は「込め型」によること。

-

「挽き型」による場合には、鋳型の表面に「紋様押し」又は「肌打ち」をすること。

-

鋳型の焼成又は乾燥(「肌焼き」を含む。)をすること。

-

- 鋳物の表面は、漆及び鉄しょうを用いて着色をすること。

- 料理用具として用いられるものにあっては、「金気止め」をすること。

原材料

- 鋳物の素材は、砂鉄又は鋳物用銑鉄とすること。

- 着色剤に用いる漆は、天然漆とすること。

産地組合の概要

- 組合名岩手県南部鉄器協同組合連合会

- 所在地〒020-0055 岩手県盛岡市繁字尾入野64-102 盛岡手づくり村内

- TEL019-689-2336

- FAX019-689-2337

- ホームページ南部鉄器協同組合

- 企業数74事業所

- 従事者数730名(推計)

- 年間生産額約80億円(推計)

- 伝統工芸士18名

- 主な製品茶の湯釜、鉄びん、その他鉄器製品全般