岩手県

秀衡塗

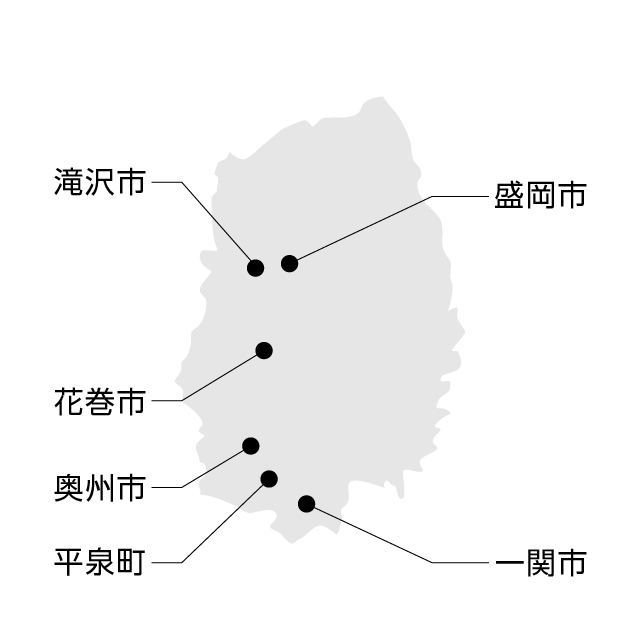

産 地

指定年月日

昭和60年5月22日

歴史

秀衡塗は、平泉町に栄華を極め、中尊寺金色堂をはじめとする仏教美術をこの地にもたらした奥州藤原氏にその起源を発しています。

現在では発掘により工房が存在したことも確認されていますが、藤原氏滅亡以後数百年の歴史は未だ定かではありません。

江戸時代後期からは平泉町隣村の衣川村で漆器が盛んに製造されていましたが、昭和30年の衣川ダム建設によって全国でも異例の産地分裂となり、現在に至っています。

特徴

秀衡塗は、菱形の金箔を使い漆絵でデザイン化した草花を描いてある秀衡文様が特徴で、素朴ながら華麗な味わいを見せます。

堅牢な本堅地下地を用い、加飾は当時に伝わる時代椀である「秀衡椀」を模範に有職菱文様が描かれます。

この地方は、漆と金の特産の地でもあったことから、金箔を用いた造りが受け継がれ、朱と黒と金の基調の中に春秋草花紋が配された、光沢を抑えた仕上げが漆本来の美しい艶を味わうことができ、使う人の心をなごませてくれます。

製法や工程について

製造工程

下地方法に最も堅牢と言われる本堅地下地を用いています。加飾は当地に伝わる時代椀である。

「秀衡椀」を模範にした、源氏雲に有職菱文様が描かれます。一見して金箔を用いた華美な意匠に見えますが、実際手にとってみると上塗り・加飾ともに光沢を抑えた仕上げをしているので、漆本来の美しい艶を味わうことができます。

用途に応じて素材となるトチ・ケヤキなどの木を乾燥を混じえながら加工していきます。

完成した木地を生漆で固め、弱い部分には布を着せて、地付け・錆付けをし、砥石で研ぎだし生漆で固めます。

その後に下塗り、中塗り、上塗りを行い、雲を描いて金箔を貼り付けます。 最後に雲の外側に上絵を付けて完成させます。

技術・技法

- 木地造りにおいて、椀にあっては、その型状は、次の技術又は技法による「秀衡型」とすること。

- 口縁部は、「内すぼまり」とすること。

- 身部は、「丸み」をつけること。

- 高台部は、「末広がり」とすること。

- 下地造りは、次のいずれかによること。

- 「本堅地下地」にあっては、麻または寒冷紗を用いて、「布着せ」をした後、地の粉を用いた「地付け」、地の粉と砥の粉を混ぜ合わせたものを用いた「切り粉付け」及び「さび付け」をすること。

- 「漆地下地」にあっては、精製生漆と精製黒中塗漆を混ぜ合わせたものを塗付しては水研ぎをすることを繰り返すこと。

- 塗漆は、次の技術又は技法によること。

- 「下塗」及び「中塗」をすること。

- 「上塗」は、花塗又はろいろ塗とし、椀にあっては、外黒内朱とすること。

- 加飾は、「雲地描き」、「箔貼り」及び「漆絵」による「秀衡模様」とすること。

原材料

- 漆は、天然漆とすること。

- 木地は、次のいずれかによること。

- 挽き物にあっては、ケヤキ、ホオノキ、トチノキ、ブナ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

- 指物にあっては、ケヤキ、ホオノキ、ヒバ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

- 加飾に使用する箔は金とし、金の純度は、1,000分の966以上とすること。

産地組合の概要

- 組合名岩手県漆器協同組合

- 所在地〒028-7533 岩手県八幡平市叺田230番地

- TEL0195-63-1065

- FAX0195-63-1066

- ホームページ -

- 企業数14社(浄法寺塗を含む)

- 従事者数35名(浄法寺塗を含む)

- 年間生産額約2億円(浄法寺塗を含む)

- 伝統工芸士11名(浄法寺塗を含む)

- 主な製品汁椀、皿類、盆類、屠蘇器、吸椀、煮物椀